2025年のノーベル化学賞受賞に寄せて

2025年のノーベル化学賞は、金属-有機構造体(MOF)の開発における先駆的業績に対して、京都大学の北川進特別教授ら3名に授与されることが決まりました。

MOF (Metal-Organic Framework; 金属有機構造体) は金属イオンと有機分子をジャングルジムのように3次元に組みあげたもので、内部に無数の小さな穴を作ることが可能な材料です。この小さな穴の存在により、ガスの吸着・分離や、汚染物質の除去、水の回収などが可能となり、幅広い分野への応用が進んでいます。分子レベルで「構造を設計する」固体合成が可能となり、有機化学・無機化学・材料科学の境界を越える新しい学際的な研究分野が形成されました。

MLFにおける研究

MLFでもMOFを初めとする、空隙を制御した新規材料に関する研究は行われています。うち北川進特別教授らが2016年に発表した論文では、燃料電池などへの応用を目的に、MOFの発想を非多孔性結晶に応用した新しい材料が報告されました。研究チームは、燃料電池などに使われるプロトン(H+)伝導材料の課題に挑みました。従来のプロトン伝導材料では高温になると水分が失われ、プロトンの動きが止まってしまうことが問題となっていました。そこであえて非多孔性の配位高分子結晶に微小な欠陥を導入し、その内部にリン酸などのプロトンキャリア(電気伝導の担い手)を閉じ込めるという新しい戦略を取りました。

この研究では、MLFのBL18"千手"における中性子単結晶回折実験を用いて、結晶中の水素を含む原子位置を精密に決定しました。その結果、結晶構造内においてリン酸基による水素結合のネットワークが形成されることでプロトンの通り道ができている様子が、原子レベルで解明されました。この材料は、高温かつ乾燥した環境でも安定して高い電気伝導度を保つことが明らかになり、燃料電池の電解質としての応用が実証されました。

このような原子レベルの"通り道の地図"を描けることは中性子の大きな強みであり、MOFを初めとする次世代の機能性材料設計の研究において欠かせないツールとなっています。

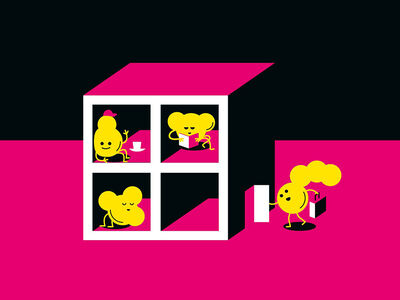

©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

金属有機構造体(MOF)は、化学者たちが自由に設計するアパートのようなものです。構造体の中の部屋には水分子やガスなど、様々な分子が補足されます。

参考論文:

M. Inukai, S. Horike, T. Itakura, et al., J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 8505-8511.

「Encapsulating Mobile Proton Carriers into Structural Defects in Coordination Polymer Crystals: High Anhydrous Proton Conduction and Fuel Cell Application」