「ニュートリノ実験施設」とは

高エネルギー加速器研究機構(KEK)が中心となりT2K実験グループと共に設計・建設した次世代のニュートリノ研究を担う最先端のニュートリノビーム生成施設です。平成16(2004)年度から建設を開始し、平成21(2009)年3月に完成、平成22(2010)年1月からニュートリノビームの生成を本格的に開始しました。

より詳しく

施設紹介:世界最高強度のニュートリノビームを生成するJ-PARCニュートリノ実験施設

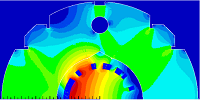

J-PARCのメインリングシンクロトロンから蹴りだされた陽子ビームは、多数の常伝導電磁石や超伝導電磁石、ビームモニターを軌道上に配列した一次ビームラインを通って西向きに曲げられます。陽子ビームはターゲットステーション内のグラファイトで作られた標的に衝突して、数多くの2次粒子を作り出します。このうち正電荷を持つパイメソン(ミューニュートリノの親にあたる)を、電磁ホーンによって前方に収束させます。電磁ホーンは、ビーム射出に同期した数百キロアンペアのパルス状の電流によって荷電パイメソンを収束させるよう設計された特殊な電磁石です。パイメソンは、長さ100mのトンネル(ディケイボリュームと呼ばれる)を飛行中にミューオンとミューニュートリノの対に崩壊します。ニュートリノ(およびごく一部のミューオン)以外の粒子、たとえば標的を反応せずに通過した陽子や崩壊しなかったパイメソンなどは、大型グラファイトブロックで作られたビームダンプで吸収されてしまい、実験施設の外には出ていきません。ビームダンプを通過したミューオンの空間分布をミューオンモニターによって観測することで、ニュートリノの空間分布を間接的にモニターします。標的から280m下流には、ニュートリノ前置検出器があって、ニュートリノの空間分布、ミューニュートリノの純度やエネルギー分布を測定します。これらの測定結果を295km離れたスーパーカミオカンデの測定結果と比較することで、ニュートリノ振動を詳細に研究する事が可能となります。

一次ビームライン

一次ビームラインは上流から下流に向かう順に、メインリングから取り出したビームを調整する前段部・ビームを神岡の方向に曲げるアーク部・ビームを標的に導く最終収束部の3つの部分から構成されています。前段部と最終収束部には常伝導電磁石が使われています。

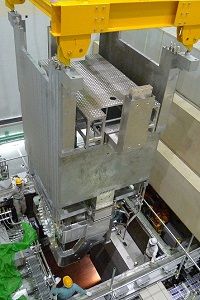

アーク部には超伝導電磁石が使われています。長さ3.3m、二極磁場最大2.6テスラ、四極磁場勾配最大18.6テスラ/mの、二極・四極複合磁場超伝導電磁石(SCFM)28台から構成されています。これらの磁石を超伝導状態にするために、絶対温度4.5度で2キロワットの冷凍能力を持つ冷凍機が設置されます。

一次ビームラインには、ビームの強度・位置・形状を監視する多数のビームモニター(CT・ESM・SSEM)が設置され、メインリングから取り出された陽子ビームを漏れなく標的まで送り込みます。

ターゲットステーション:電磁ホーンと標的

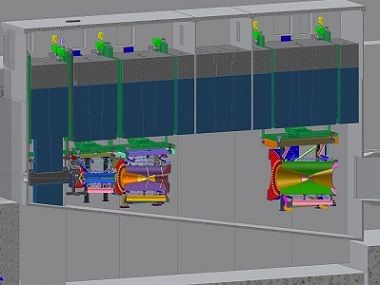

ターゲットステーション棟の内部には、ディケイボリュームと一体の、体積1,500m3の巨大な真空・ヘリウム容器が建設されています。3台の電磁ホーン・ホーンを保護するバッフル・標的でのビーム形状を光学的にモニターする装置(OTR)などがその中に設置されています。これらは放射線を遮蔽する鉄やコンクリートによって厳重に覆われています。ヘリウム容器内部の電磁ホーンや遮蔽ブロックはクレーンの遠隔操作によって内部から取りだしたりインストールすることが出来ます。

電磁ホーンはアルミニウムの円筒管が二重になった装置で、32万アンペアのパルス電流により2テスラの磁場を内外管の間に発生させ、パイメソンを前方に収束させます。T2K実験では3台の電磁ホーンが使われます。 パイメソンを作り出す標的は、第一ホーン内管の中心に挿入されています。長さ約90cmのグラファイトの棒で出来ており、グラファイト(中)とチタン合金(外)の2重の鞘に覆われています。その隙間にヘリウムガスを流し発生する熱を冷却します。ビーム運転時にはその中心温度は約700℃にもなります。

ディケイボリューム・ビームダンプ

ディケイボリュームは約6mの厚さのコンクリートで覆われた炭素鋼製の矩形トンネルで、その内部には二次粒子により発生する熱を冷却するためプレートコイルと呼ばれる水冷管が敷き詰められています。ディケイボリュームの最下流部にはグラファイトブロックとアルミ冷却モジュール、水冷・空冷の鉄遮蔽からなるビームダンプが設置され、標的で反応しなかった陽子などを吸収し、発生する熱・放射線を遮断します。

パイメソンがディケイボリューム内で崩壊すると、ミューニュートリノとともに荷電ミューオンが生成されます。ミューオンモニターはこの荷電ミューオンを測定することにより間接的にニュートリノビームの方向とその安定性を監視するための測定器で、ビームダンプ下流の地下約18mの実験室内に設置されています。

ニュートリノ前置検出器

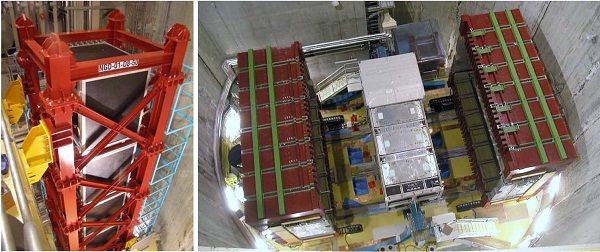

前置検出器は、標的の下流280mの位置にある、深さ33.5m、直径17.5mの実験ホール(ニュートリノモニター棟)内に設置されています。前置検出器は、ビーム中心に置かれているオンアクシス検出器(INGRID)と、神岡の方向に置かれているオフアクシス検出器の独立した2つの検出器から構成されています。前者はニュートリノビーム中心の安定性をモニターし、後者はニュートリノビームのエネルギー分布やビーム中の電子ニュートリノ成分の測定を行います。

オフアクシス検出器を取り囲む電磁石は欧州原子核研究機構(CERN)の陽子-反陽子衝突型加速器での実験(UA1)のために製作され、WボゾンとZボゾンの発見(1983)に貢献したもので、T2K実験のためにCERNから供与されました。

「東海-神岡間長基線ニュートリノ振動実験(T2K実験)」とは

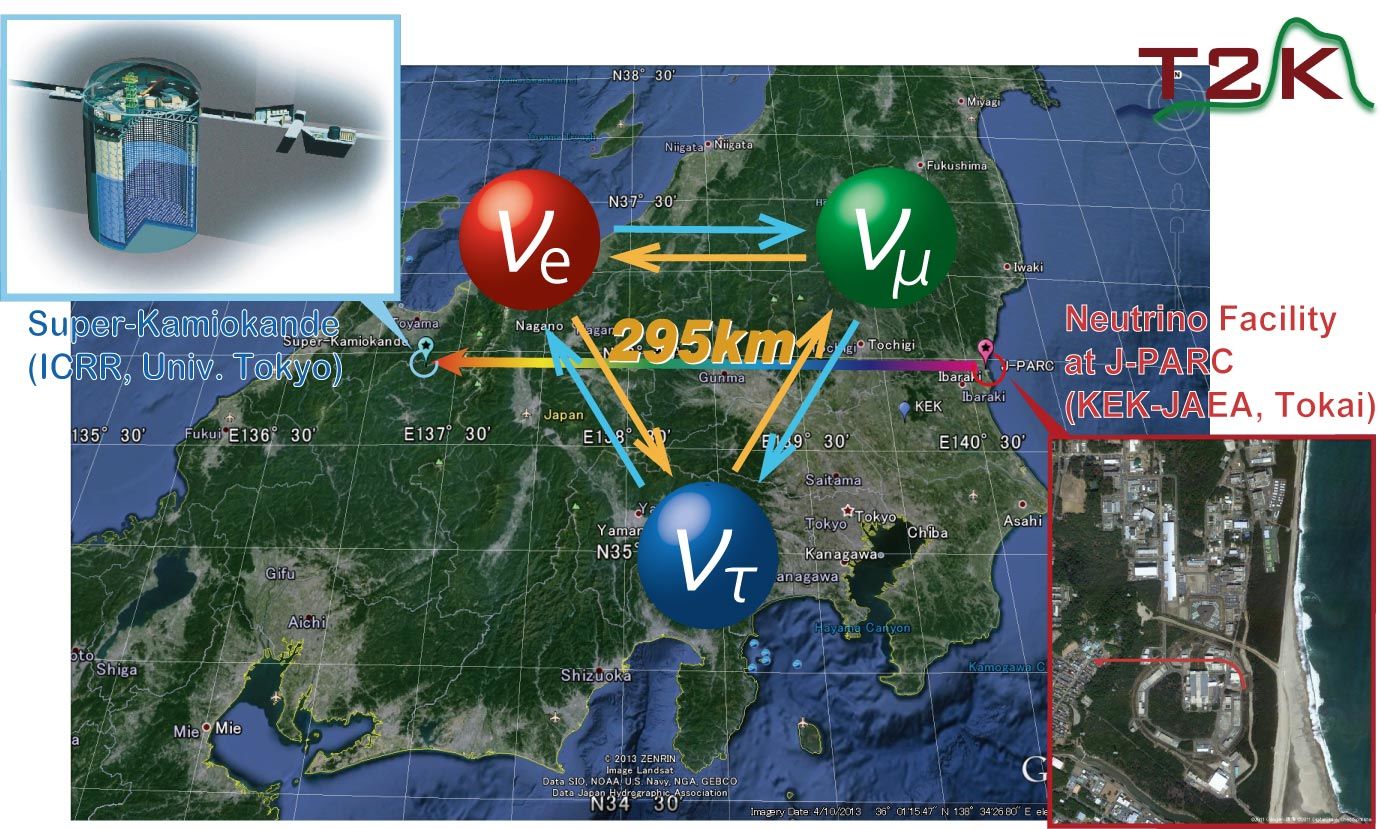

T2Kニュートリノ振動実験は J-PARCのメインリングシンクロトロンと ニュートリノ実験施設によって大強度ニュートリノビームを作り、 295km離れた岐阜県飛騨市神岡町の地下1,000mに位置する東京大学宇宙線研究所の5万トン水チェレンコフ検出器スーパーカミオカンデに打ち込み、ニュートリノの謎を解明する実験です。

より詳しく

T2K実験の紹介:3世代あるニュートリノの質量と混合の全容を解明し物質宇宙創成の謎に迫る

Tokai to Kamioka (T2K)は: 日本が率いる国際共同物理学実験の名称です。茨城県東海村の大強度陽子加速器施設J-PARCで大強度ニュートリノビームを作り、岐阜県飛騨市神岡町に位置する世界最大のニュートリノ検出器「スーパーカミオカンデ」に打ち込みます。ニュートリノが日本列島をほぼ光の速さで横断する際、「世代」または「フレーバー(香り)」と呼ばれるニュートリノの本質的な性質に変化が起こります。この現象は「ニュートリノ振動」として知られています。ニュートリノ振動を調べることで、ニュートリノの不思議な性質を明らかにすることが出来ます。特に、電子や核子を構成するクオークなど、ほかの基本粒子-素粒子-に比べて、ニュートリノの質量がどれくらい軽いのか、また、ニュートリノのフレーバー間の混合の大きさがどの程度であるのか、詳しく調べることが出来ます。これらは、素粒子物理学の根幹にかかわる重要な問題で、我々の物質優勢宇宙の進化の謎を解き明かす鍵であるのかもしれません。

謎の素粒子ニュートリノとニュートリノ振動

ニュートリノ は原子よりもはるかに小さな、電気的に中性の謎に満ちた素粒子です。その存在は、原子核のβ崩壊を説明するため、W.E.Pauliによって最初に提唱され(1930)、そののちE.Fermiにより美しく定式化されました(1934)。その四半世紀後、E.ReinesとC.Cowanが、原子炉を強力なニュートリノ源として利用した実験によって検出に成功しました(1956)。ニュートリノは通常の物質内を飛跡や反応をおこすことなくやすやすと貫通してしまうため、検出することが非常に難しいのです。その質量はとても小さく、電子や最も軽いクオークの100万分の一以下です。ニュートリノには3つの種類(「世代」または「フレーバー」と呼ばれる)があります-電子ニュートリノ(νe)・ミューニュートリノ(νμ)・タウニュートリノ(ντ)で、それぞれ電荷を持つパートナーと対になっています。それぞれのニュートリノには、対応する反粒子-反ニュートリノとよばれる-があります。

自然界を形づくっているクオークとレプトンにはともに3世代があります。レプトンに属するニュートリノは電気的に中性で、負の単位電荷をもつパートナーと対をなしています。

3世代あるニュートリノのごくわずかな質量に差があると、飛行中にフレーバーの変化が起こります。たとえば、加速器によって100%純粋なミューニュートリノを生成したとしても、ある距離を飛行するとタウニュートリノとなり、そののちまたもとのミューニュートリノに戻ってしまいます。このように、ニュートリノのフレーバーが周期的に変化することをニュートリノ振動と呼びます。ニュートリノの世代間にこのような混合が起きる可能性は、牧次郎・中川昌美・坂田昌一らによって指摘されていました(1962)。

スーパーカミオカンデによるニュートリノ振動の発見とK2K実験による検証

ニュートリノが有限な質量を持ち、その世代間に混合がある事の帰結であるニュートリノ振動は、スーパーカミオカンデ共同研究グループによって、一次宇宙線が地球の大気と反応して生成されるニュートリノの観測によって発見されました(1998)。発表された大気ニュートリノの天頂角分布は、地球の裏側から飛んでくるミューニュートリノが、上空から来るものに対して減少していることを示していました。これは、ミューニュートリノがニュートリノ振動によって観測できないタウニュートリノに変化したためで、ニュートリノの世代間に極々微小な、しかしゼロではない質量の違いがあることが世界で初めて実験的に証明されました。

スーパーカミオカンデで観測された宇宙線と大気が反応して生まれた大気ニュートリノの天頂角分布。大気中では、ミューニュートリノと電子ニュートリノがおおよそ2:1の割合で生成される。電子ニュートリノ(左)ではニュートリノ振動がないとした場合の予想値(青線)と実験値は左右対称でよく一致している。ミューニュートリノ(右)のうち、地球の裏側からくるもののみ、予想値よりも有意に少なくなっている。赤線はニュートリノ振動があるとした場合の理論値。

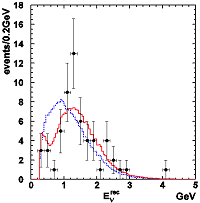

K2K実験は、茨城県つくば市にあるKEKの陽子加速器によって生成されたニュートリノを250kmはなれたスーパーカミオカンデに打ち込むという世界初の長基線ニュートリノ振動実験で、1999年から2004年にかけて行われました。この間に得られた112個の人工ニュートリノ事象の解析から、ニュートリノ振動が起こっている確率は99.9985%という確定的な結果が得られました。

K2K実験のためKEKに建設されたニュートリノ実験施設(左)。スーパーカミオカンデで検出された人工ニュートリノ事象のエネルギー分布(右)。ニュートリノ振動に特徴的な歪みが見られます。

T2K実験の目的

量子力学によると、ニュートリノのフレーバ固有状態は決まった質量を持っていません。各々のフレーバー固有状態は、異なる質量固有状態の重ね合わせ(混合)として現れます。この関係は、3つのフレーバー固有状態と3つの質量固有状態を結ぶ牧・中川・坂田(MNS)行列とよばれる3×3混合行列によって記述する事が出来ます。ニュートリノ振動の研究によって得られる、行列が含む6つの独立したパラメータのうち、2つが未測定のまま残されています。ひとつはθ13と呼ばれる第1世代-第3世代間の混合角で、もうひとつはeiδと記述される複素位相因子です。後者はCP(荷電変換とパリティ)対称性の破れを生む因子で、我々の宇宙の物質と反物質の非対称性(物質優勢宇宙の創成)に深く関わっている可能性が指摘されています。このCP非対称効果の大きさは sinθ13に比例しており、そのために θ13 がどれくらいの大きさであるのか、物理学者の間で大きな関心を集めているのです。

T2K実験が発見を目指す3世代間のニュートリノ振動の模式図。これまで未発見のνμ→νe振動を捉える事がその第一の目標です。

T2K実験の第一の目的は、これまで発見・検証されているνμ→ντ 振動と相補的なνμ→νe振動 を新たに発見することによって、最後に未測定で残っている混合角θ13を決定することです。この目的を実現するため、T2K実験ではJ-PARCのニュートリノ実験施設で生成された世界最高強度のニュートリノビームを、J-PARCから295km西、神岡鉱山の地下1,000mに位置するスーパーカミオカンデに向かって打ち込みます。ニュートリノは鉄やコンクリート遮蔽や岩盤をあってなきがごとくに通り抜け、生成されてから約1ミリ秒後に神岡に到達します。そのほとんどは大気中-宇宙空間へと通り抜けていきますが、大変僅かな割合でスーパーカミオカンデの中にその航跡を残します。スーパーカミオカンデは円筒形で5万トンの純水が貯蔵されており、その内面は50cmの直径を持つ高感度の光センサー11,000本でおおわれています。ニュートリノと水中の原子核が反応すると、ニュートリノのフレーバーに応じて電荷を持ったパートナー(ミューオンや電子)が生成されます。ミューオンと電子は飛跡にそって微弱な円錐形の光の波面を放射し、隣接する光センサーにリング状のイメージを作ります。これらのイメージを解析することによってニュートリノのフレーバー(ミューオンライクか電子ライクか)とエネルギーを決定することが出来ます。

もし電子ニュートリノの出現が検出されれば、νμ→νe振動の確かな証拠となるのです。