J-PARC News 第244号

■ プレス発表

応力発光半導体でスピンドープ強磁性を発見

- エネルギー関連材料の機能革新に大きく寄与 -(8月7日)

物質がどのように繋がり、その繋がりが物質の振る舞いにどのような影響を与えるかを研究する一般的なパーコレーション理論では、隣同士の繋がりが高密度に存在しない場合、相転移はないと予測されてきました。今回の研究は、この常識に見直しを迫る可能性があります。本来磁性を持たない応力発光物質の中でも代表的なEuxSr1-xAl2O4について物質・生命科学実験施設(MLF)のミュオンビームラインS1を用いたミュオンスピン分光実験を行ったところ、磁性原子(スピン)同士の繋がりがパーコレーション理論の予測よりもずっと少ない磁性原子を注入(ドープ)した試料においても強磁性相に転移する証拠を見出しました。

本研究成果は、物性物理学への貢献とともに、応力発光半導体でのスピンドープ強磁性実現により、未踏の「力・光・スピントロニクス」の道を開き、エネルギー関連材料の機能革新に大きく寄与する可能性があります。

詳しくはこちら(J-PARC HP)https://j-parc.jp/c/press-release/2025/08/07001601.html

■ 令和7年度 中性子産業利用報告会を開催

(7月17〜18日、秋葉原コンベンションホールおよびオンライン配信)

本報告会は産業界からの要望に応えるために、中性子・ミュオンを用いた最先端の測定技術、研究成果を紹介し、産業界の「見たいもの」とのマッチングを図ることに重点を置いています。

今年度は現地会場に265名、オンライン接続で123名が参加しました。CROSS /茨城大学 小泉智氏の「茨城県ビームラインの第2期これまでの成果と第3期計画」、東京大学 杉山正和氏の「データ創出・活用型マテリアル研究」の二つの特別講演のほか、一般講演、ポスターセッションなどが行われ、活発な議論が交わされました。

■ J-PARCハローサイエンス「超伝導磁石がつくる磁場」(7月25日)

低温セクションの荻津透氏が、大型加速器で活用されてきた超伝導磁石の歴史と、その超伝導磁石で起きる超伝導特有の現象を紹介しました。

超伝導現象は今から約115年前に発見され、マイスナー効果やピン止め効果と言った不思議なふるまいを見ることができます。電気抵抗がゼロになることから、大容量の電力を使う大型加速器には大変有効な現象とされ、加速器の開発とともに利用・研究されてきました。

大型加速器の超伝導磁石がつくる磁場では、6極成分の入射時変化や加速中の誤差磁場ができることなど、超伝導ならではの現象についての説明もありました。

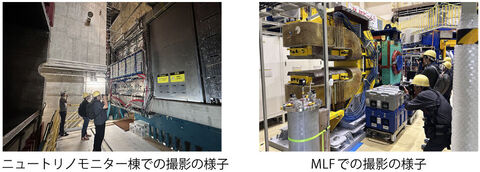

■ J-PARCフォトウォーク2025を開催(7月19日)

世界各国の主要な加速器研究所が参加する「グローバル・フィジクス・フォトウォーク」をJ-PARCで初めて開催しました。MLFとニュートリノモニター棟の2か所を撮影場所とし、多くの応募者の中から抽選で選ばれた参加者9名は普段はなかなか立ち入ることのできない実験エリアで、最先端の研究現場を間近に感じながら、それぞれの視点でJ-PARCの魅力をカメラに収めていました。

J-PARCで撮影・応募された写真の中からは、3点が代表作品として選ばれ、今後、他の研究所の作品とともに投票にかけられる予定です。

■ GSA(ジオスペースアドベンチャー)サイエンスセミナー(7月26日、岐阜県飛騨市)

スーパーカミオカンデや東北大学の反ニュートリノ検出器KamLAND(カムランド)を見学できる人気の地底探索イベント、GSAが岐阜県飛騨市で開催されました。

イベントの一環として神岡町コミュニティセンターではサイエンスセミナーが行われ、ニュートリノセクションの日野陽太氏が「東海村発!J-PARCニュートリノビームで宇宙の謎に挑む」と題して講演を行いました。セミナーは午前の部78名、午後の部36名が聴講しました。参加者からはニュートリノの速さやハイパーカミオカンデ実験などに関する多くの質問をいただき、ニュートリノ研究に対する関心の高さがうかがえました。

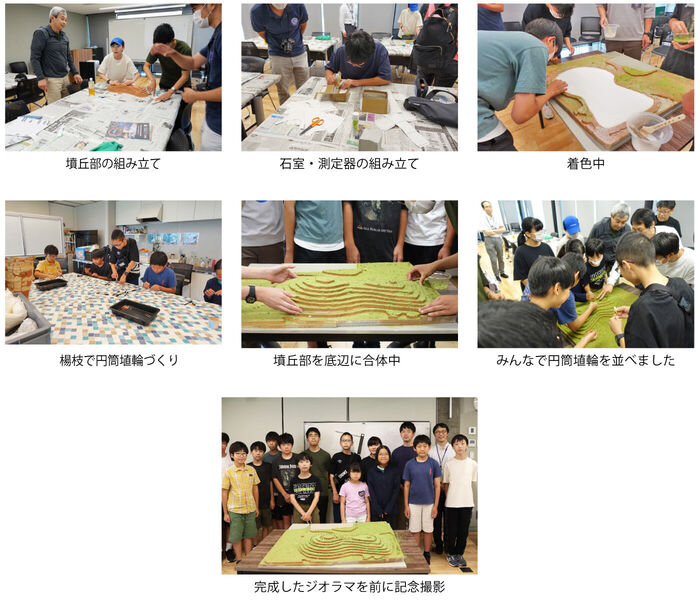

■ ミュオンでコーフンクラブ 舟塚2号墳のジオラマを製作(7月27日、東海村歴史と未来の交流館)

夏休みに入って初めての週末、児童生徒14名が参加し、2025年度第3回宇宙線ミュオンで古墳を透視プロジェクトが行われました。今回の主な活動は、1号機の古墳透視状況の報告と、舟塚2号墳のジオラマ(1/100スケール)作成を通して古墳や測量図に関する知識を深め、ジオラマを使って2号機の設置場所を考えることでした。

まず、素粒子原子核ディビジョンの藤井芳昭氏からどのようにして古墳を透視するか、次に茨城大学大学院の葛葉昌弥氏から「歴史と未来の測定器」が収集しているデータの解析状況についての説明がありました。その後のジオラマづくりでは、石室・測定器の組み立て、墳丘部と土台の着色、円筒埴輪づくりの3班に分かれて行いました。円筒埴輪づくり班は、茨城大学人文社会科学部教授の田中裕氏の解説のもと、舟塚2号墳から発見された円筒埴輪の実物を見学し、円筒埴輪の特徴や役割、古墳のどこに並べられたのかについて学んだ上で、作業に入りました。活動の最後には、藤井氏が測定器の設置条件を述べ、完成したジオラマも使いながら2号機設置場所の候補地を2か所にしぼりました。設置場所については、候補地に実際に設置できるかどうかを現地で確認した上で、最終的に決定する予定です。

このジオラマは、8月23日に開催された「J-PARC・原子力科学研究所 施設公開2025」で展示されました。

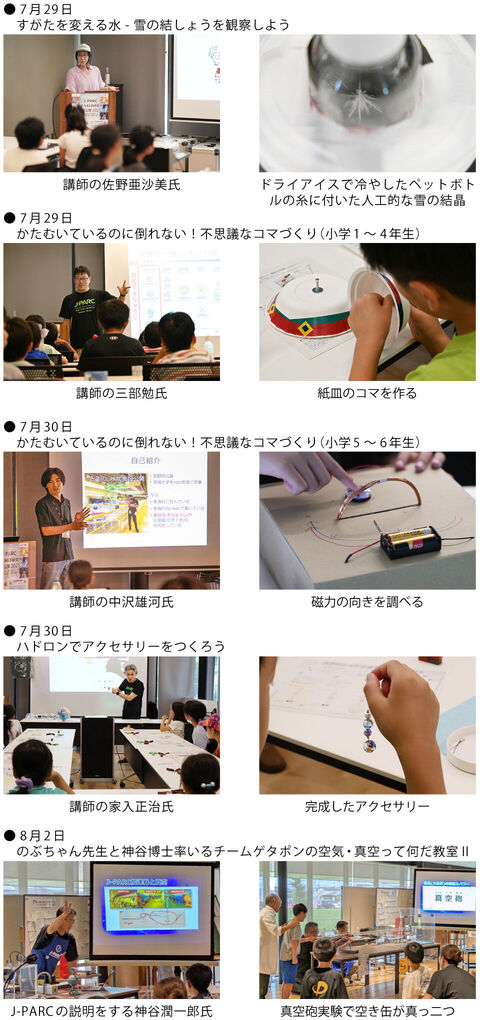

■ 東海村エンジョイ・サマースクール2025に参加

(7月29〜30日、8月2日、東海村歴史と未来の交流館)

東海村の学校や法人が参加している小学生向けの体験イベントの一環として、今年も実験教室を開催しました。J-PARCハローサイエンス夏休み科学実験教室として「かたむいているのに倒れない!不思議なコマづくり」「ハドロンでアクセサリーをつくろう」「すがたを変える水 -雪の結しょうを観察しよう」や、「のぶちゃん先生と神谷博士率いるチームゲタポンの空気・真空って何だ教室Ⅱ」を行いました。

このうち「すがたを変える水 -雪の結しょうを観察しよう」は初めての開催で、参加者は「平松式人工雪発生装置」の作成に取り組みました。ペットボトルの中を湿らせて重り付きの糸を吊るし、ドライアイスでペットボトルごと冷やすことで、雪のような氷の結晶が糸の周りに成長する様子を観察しました。また、水に高い圧力をかけると、普段目にする氷とは異なる構造を持つ、高圧で安定な氷ができることも実験で紹介しました。

アンケートでは、「温度を低くしなくても圧力だけで氷ができること」「高圧氷がいきなりできること」など、新しい発見に驚いたという声が寄せられました。

■ こども霞が関見学デーで「光のまんげきょうをつくろう」工作教室を実施(8月6〜7日、霞が関・文部科学省)

「こども霞が関見学デー」は、霞が関に所在する文部科学省等が連携し、夏休み期間中に子どもたちに広く社会を知ってもらうことなどを目的としたイベントです。文部科学省内の日本原子力研究開発機構のブースでは、J-PARCの紹介や光のまんげきょうの工作教室を行いました。

完成したまんげきょうを通すと光は虹色に輝き、子どもたちは大喜びでした。中には「J-PARC」を忘れないようにと手の甲にメモを書いていた子もいました。

J-PARCさんぽ道 61 -施設公開前夜-

今夜は月明かりも風もありません。足元からはコオロギの声だけが単調に響いています。

先月号でこのコラムを執筆してからちょうど1か月が経ちます。その間、水戸市の最高気温は、雨が降った2日間を除き、毎日30度を超えました。それでも澄み切った空の下で秋の虫の声を聞くと、着実に秋が近づいていることに改めて気づかされます。

私たちは今年の1月に施設公開委員会を立ち上げ、7か月間にわたり、企画を何度も練り直し、準備を進めてきました。既にテントが設置され、その中には明日の朝に組み立てるテーブルや椅子が積み重ねられています。J-PARC研究棟2階や3階にある展示物は、吹き抜けになっている上の階からの灯りに照らされています。明日、ここが多くの人で賑わうことを思い浮かべると、今夜だけのこの整然とした光景はさらに静かに感じます。

J-PARC最大のイベントである施設公開の前夜は、私たちスタッフにとって、静かな中に何かしらの興奮を呼び起こす夜でもあります。