J-PARC News 第246号

■ プレス発表

(1)重水素で進化するアミノ酸- 水素の同位体「重水素」が紫外線に負けないアミノ酸を生み出す -(10月2日)

近年、アミノ酸の中の水素を重水素に置き換えた「重水素化アミノ酸」が注目されています。

中性子実験では、タンパク質やアミノ酸などの生体試料の重水素化は欠かせない技術です。また、医薬品分野においても、服用回数を減らし、副作用を抑えることができる「重医薬品」として、重水素化化合物の開発が進められています。しかし、アミノ酸の重水素化においては従来の手法はコストが高く、高効率な重水素導入や光学異性体の分離が難しいという課題がありました。

本研究では、白金族触媒と2-プロパノールを用いた水素-重水素直接交換反応を応用し、タンパク質を構成するアミノ酸のうち、半数以上のアミノ酸に対して側鎖も含めた効率的な重水素化及び光学異性体分離技術を確立しました。さらに神経伝達物質の前駆体として注目されているトリプトファンの重水素体は紫外線にさらされても壊れにくくなることを発見しました。

今回確立した手法により、市販では入手困難な重水素化アミノ酸を安定に供給できる基盤が整いました。今後はこの技術をもとに、紫外線に強い材料の開発や、より高性能な医薬品などへの応用が期待されます。

詳しくはこちら(J-PARC HP)https://j-parc.jp/c/press-release/2025/10/02001618.html

(2)中性子で界面構造を解明-“はがせるのに強い”エコで便利な賢い接着剤 -(10月6日)

接着はあらゆる産業を支える基盤技術であり、日常生活でも不可欠なものですが、従来の接着剤は「強力に貼れるがはがせない」ことが多く、リサイクルや部品交換を困難にしています。ホスト-ゲスト(分子の“カギ”と“カギ穴”)錯体の分子認識を用いた接着については注目されてきましたが、繰り返し貼ったりはがしたりできるメカニズムは十分に理解されていませんでした。

そこで、高分子界面におけるホスト-ゲスト錯体の形成を制御することで、外部刺激による易解体接着(強力に接着するが、はがしたい時にはがせる)を可能にする新規分子接着材料を開発しました。そして、物質・生命科学実験施設(MLF)のソフト界面解析装置「SOFIA」を用いた中性子反射率実験によって接着界面のナノスケールの構造を可視化し、錯体形成が拡散を抑えるのに接着は強くなるという一見矛盾する現象の原因を明らかにしました。

本研究で開発した接着技術は、オンデマンドに分解可能かつ繰り返し使用できる接着剤として、製造工程での歩留まり改善、リサイクル効率の向上、廃棄物削減などを通して、資源循環型社会の実現に貢献することが期待されます。

詳しくはこちら(J-PARC HP)https://j-parc.jp/c/press-release/2025/10/06001619.html

■ J-PARCハローサイエンス「イオンビームをつくる-負水素イオン源-」(9月26日)

J-PARCの陽子ビームの供給源であるイオン源について、加速器ディビジョンの神藤勝啓氏が紹介しました。

J-PARCでは1秒間に2200兆個以上の陽子ビームを実験施設に安定供給することが求められています。このビームの始まりは陽子ではなく、水素原子(陽子1個+電子1個)にさらに電子を1個加えた「負水素イオン」です。負水素イオンを効率良く生成するため、水素ガスをプラズマ状態にし、電極にセシウムが付着した表面で負水素イオンを作る技術が用いられ、その原理や方法についての具体的な説明がありました。

会場には3Dプリンタで作製された実物大のイオン源装置の模型が展示されました。世界最高レベルを誇る大強度陽子ビームが、持ち運びができる程度のコンパクトな装置から始まっていることに、来場者からは驚きの声が上がっていました。

■ 第10回文理融合シンポジウム 量子ビームで歴史を探る-加速器が紡ぐ文理融合の地平-(10月10~11日)

国立科学博物館 上野本館 日本館 講堂において、第10回文理融合シンポジウムが開催されました。同シンポジウムは、放射光、中性子、ミュオンなどの量子ビームを利用した文化財研究を行ってきた人文科学・自然科学分野の研究者が一堂に会し、文理融合研究の発展・応用の可能性を探るもので、KEKの物質構造科学研究所が主催しています。

今回は63名の参加者を得て、2日間で漆や検出器など13課題の講演が行われ、活発な議論が交わされました。J-PARCと東海村が共同で実施している“ミュオンにコーフンクラブ”からも、茨城大学の葛葉氏より「素粒子検出器で児童生徒と共に東海村舟塚2号墳内部を探る」という演題で、活動の様子や現時点での測定結果などについての発表がありました。

また、11日(土)の午後は一般の方々に向けた講演会が開かれ、現地、オンライン合わせて参加者は243名でした。今回は、伝統木版画技術の専門家や、キプロス研究所からも講演者を迎え、同時通訳を入れるという初めての試みにも挑戦し、国内外の文理融合研究の現状についての知見も得ることができました。

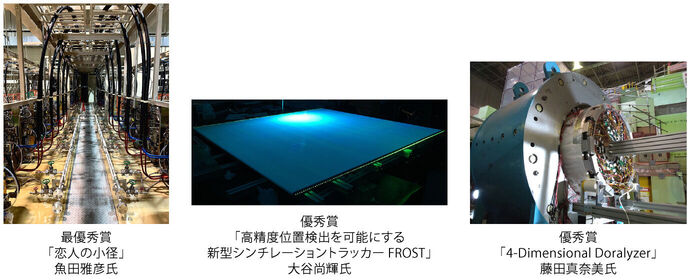

■ J-PARCフォトコンテスト2025を開催

毎年行われているフォトコンテストは今年で12回目を迎えます。最優秀賞は、加速器第五セクションの魚田雅彦氏の作品「恋人の小径」が選ばれました。「トンネル型の構図で奥行き感のある表現によって、見た人を小径の奥に引き込んでいく力を持った作品は、多くの審査員の心を惹きつけた」との評をいただきました。この作品を含め、優秀賞、佳作を受賞した12点の写真は、来年のカレンダーに掲載されるなど、広報活動の一環として使用されます。

フォトコンテスト受賞作品はこちら(J-PARC HP)https://www.j-parc.jp/c/public-relations/j-parc-photo-contest-2025.html

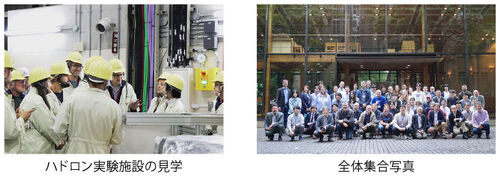

■ 日本-スイス ミュオン・中性子技術連携ワークショップ BRIDGE 2025(10月20~22日)

東京大学およびJ-PARCセンターにおいて、J-PARCワークショップを開催しました。スイスよりポールシェラー研究所の研究者を中心とする27名が来日し、日本側参加者とあわせて60名が相互に共通する大強度陽子加速器施設の技術に関する交流を行いました。10月21日にはMLFとハドロン実験施設の見学を行い、実験装置と技術開発の紹介を行いました。

また、10月23~24日には、ワークショップに参加した両国の若手研究者・大学院生がKEKつくばキャンパスに集い、ネットワーキングを行うEarly Career Researcher Eventを開催しました。

■ J-PARC出張講座

(1)水戸市立三の丸小学校(9月30日)

加速器ディビジョンの神谷潤一郎氏を講師として、「見えない真空を見てみよう」というテーマで出張授業を開催しました。

本講座は、4年生の親子ふれあい活動の一環として行われ、児童の皆さんは隣に座る保護者の方々と一緒に、風船やマシュマロなど、身近なものを「真空状態にするとどうなるのか?」を予想しながら楽しく学びました。

講座の最後は学級担任の先生にも協力していただき、真空砲の実演を行いました。ピンポン玉が大きな音とともに缶を破壊する瞬間を目の当たりにした会場からは、大きな歓声が上がりました。終了後のアンケートでは「もっと知りたい!」「自分でも身近なもので実験してみたい!」という声が寄せられ、子どもたちの科学への興味・関心が高まったことが伝わってきます。

今回の出張授業が、日常に潜む科学の不思議に目を向けるきっかけとなり、学びへの好奇心がさらに広がっていくことを願っています。

(2)仙台高等専門学校(10月10日)

仙台高等専門学校で、加速器ディビジョンの大谷将士氏が「ミクロの世界を見る加速器のしくみ」と題する講演を行いました。

加速器の原理から、産業・医療といった広い分野での応用利用についての紹介や、最新の技術開発等について紹介しました。参加者は20名でした。

(3)久慈川三育小学校(10月14日)

1~6年生を対象に「宇宙は何からできているのだろう~光 -光の不思議-」をテーマに物質・生命科学ディビジョンの柴崎千枝氏が講師を務めました。

柴崎氏は、「光はどこからくるの?」「光って触れる?」「光ってどんなもの?」「光って何色?」といったクイズや、色・光の3原色を用いた実験を交えながら、光の波の性質についてわかりやすく説明を行いました。

講演後の光のまんげきょう工作では、児童たちは自ら組み立てたまんげきょうをのぞき込み、光がつくり出すキラキラとした虹色の世界を、歓声をあげながら楽しんでいました。児童の一人からは「こういう科学のお話が聞きたかったんです」との感想も寄せられました。

■ ミュオンにコーフンクラブ 「歴史と未来の測定器2号」設置場所を決定

(9月21日、東海村舟塚古墳群2号墳)

昨年秋から半年かけて製作した「歴史と未来の測定器2号」をどこに設置すればよいか、秋の青空のもと、15名の参加者がフィールドワークを行い、検討しました。

まず、歴史と未来の交流館でJ-PARCの藤井氏から、設置場所を考えるにあたって考慮すべき点などについて説明を受け、さらに学芸員の林氏より「歴史と未来の測定器」1号機の設置場所から考えて、2号機の設置場所は2箇所に絞られるので、そのどちらがよいかを検討するという今回のミッションが示されました。その後、舟塚2号墳に移動し、茨城大学の葛葉氏から現時点までの解析結果について、茨城大学の大崎氏から推定される石室の場所などについての説明を受けました。それらのことを念頭に、実際に墳丘や古墳の周囲を歩いて、図面だけではわからない現地の様子を確認した後、班ごとに設置場所について話し合いました。その結果、設置場所として全員が同じ地点をあげ、藤井氏もその候補地を支持し、2号機を設置する場所が決まりました。

来月、いよいよ「歴史と未来の測定器2号」が設置され、2台体制で舟塚2号墳の透視が開始されます。

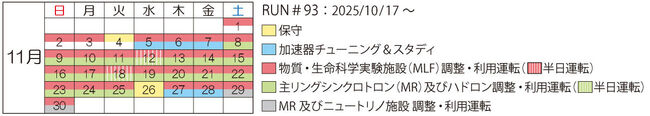

■ 加速器運転計画

11月の運転計画は、次のとおりです。なお、機器の調整状況により変更になる場合があります。

≪お知らせ≫

■ J-PARC講演会2025開催のお知らせ (11月29日)

11月29日(土)、東海村産業・情報プラザ(アイヴィル)多目的ホールにて、J-PARC講演会2025「むずかしい?J-PARCで広がる素粒子・原子核の世界をわかりやすく説明してみます」を開催します。

入場無料、事前申込不要です。ぜひご参加ください!

詳しくはこちら(J-PARC講演会2025特設ページ)http://j-parc.jp/symposium/lecture2025/

J-PARCさんぽ道 63 -モルック大会-

原子力科学研究所エナジーアッププロジェクトとして、モルック大会が開催されました。J-PARCからは13チーム57人が参加しました。このゲームは木製の投げ棒を12本の木製のピンに当て、倒れた本数やピンに書かれた数字によって得点を競います。老若男女問わず誰でも参加でき、競技を楽しむだけならば体力や運動神経はほとんど必要ありません。ルールも簡単なので、ぶっつけ本番で臨むチームもありました。

しかし競技が始まると、みんなの表情は真剣になり、投げる手に力が入ってきます。10月上旬、例年になく暑い日が続いていますが、太陽の位置は昼休みでも低く、ピンは芝生に薄い影を落としています。秋の高い空に投げ棒とピンが当たる心地よい音が響きます。制限時間は20分、自分の番が回ってきても決められた場所で止まって投げるだけですから、汗をかくほどではありません。それでも一度参加してみると、狙うピンの順番とか、投げ方とか、このゲームの奥深さを知ることができます。競技が終わってから、次回に向けての戦略を練っているチームもありました。