J-PARC News 第239号

■ プレス発表

(1)ルビジウムを含む初めての高酸化物イオン伝導体Rb5BiMo4O16を発見

-Rbの新しい用途と市場、低温動作・低コストな 固体酸化物形燃料電池の開発に期待-(2月21日)

酸化物イオン伝導体は、固体酸化物形燃料電池、酸化分離膜、触媒およびガスセンサーなどに幅広く応用できる材料です。しかし、現在用いられている材料は動作温度が高く、製造コストや安定性の問題があるため、中低温(300〜500℃)で高い伝導度と安定性を示す酸化物イオン伝導体が求められていました。

Rbイオンは利用可能な陽イオンの中で2番目にサイズが大きな陽イオンなので、東京科学大学の八島正知教授らの研究グループは、酸化物イオン伝導性ルビジウム(Rb)含有酸化物を探索しました。495個のRb含有酸化物のスクリーニング、試料合成、試料の性質、輸送特性の評価によって、パルミエライト型Rb5BiMo4O16を発見し、高い酸化物イオン伝導度を示すことが分かりました。さらに、中性子利用セクションの森一広氏と共同でJ-PARC 物質・生命科学実験施設(MLF)の「SuperHRPD」を用いた中性子回折実験を行い、さらに第一原理分子動力学シミュレーションにより、高い酸化物イオン伝導度を示す原因を解明しました。

本研究で発見したRb5BiMo4O16は新しいRbの用途と市場を切り開く可能性があり、今後の脱炭素社会の取り組みに大きく貢献できると期待されます。

詳しくはこちら(J-PARC HP)https://j-parc.jp/c/press-release/2025/02/21001471.html

(2)約400度の温度変化でも超弾性を示す 軽量な形状記憶合金を開発

-宇宙環境や生体用途での利用に期待 -(2月27日)

形状記憶合金は、眼鏡のフレームなど身の回りの製品や医療デバイスなどで、幅広く用いられてきています。しかしこれらの多くは形状記憶効果が出る温度範囲が狭く、宇宙開発や水素社会などの分野で求められる大きな温度変化に対応できる形状記憶合金は、これまで存在していませんでした。

本研究では、軽量な元素であるチタンとアルミニウムを主成分とした上で、クロムを少量添加した軽量な形状記憶合金(Ti-Al-Cr)を新たに開発しました。この合金は-269℃から+127℃まで、約400℃の広い温度範囲で優れた超弾性特性を示します。J-PARCでは、MLFの特殊環境微小単結晶中性子構造解析装置「千手(SENJU)」と工学材料回折装置「匠(TAKUMI)」を使用して、この合金の変形メカニズムが調べられました。

開発された合金は、既存の形状記憶合金に比べ軽量かつ広い温度範囲で利用できます。さらに、チタン合金であることから高い耐食性も備えていると考えられ、宇宙開発への応用が期待されます。また、低温用シール材などへの応用を通じた水素社会実現への貢献や、超弾性特性を活かした生体材料への応用も期待できます。

詳しくはこちら(J-PARC HP)https://j-parc.jp/c/press-release/2025/02/27001476.html

■ 受賞

KEK技術賞を受賞(2月17日)

中性子基盤セクションの大下英敏氏が発表した、「J-PARC MLFにおける窒素ガス充填の中性子ビームモニタによる中性子数の精密計測」がKEK技術賞を受賞し、2月17日に授賞式と受賞を記念した講演が行われました。

大下氏は、MLFに建設された中性子実験装置に入射する中性子のモニターについて定常的に絶対量として監視する方法を 提案すると共に、実際の実験における運用を開始しました。測定された中性子絶対量は先行研究とも一致しており、今後、実験データの解析に利用される他、長期的な監視による中性子源の状態を把握することが期待できます。

受賞に際し、「関係者の皆さんのお力添えにより受賞をすることができ、感謝申し上げます。また、今までお世話になった方々が自分以上に受賞を喜んでくださり、大変嬉しく思います」と大下氏は笑顔でコメントしました。

■ 第19回東海フォーラムを開催(2月19日、東海文化センター)

近隣住民の方々に日本原子力研究開発機構の業務への理解を深めていただくため、核燃料サイクル工学研究所、原子力科学研究所、J-PARCセンターが共同で毎年開催しています。今回は125名のご来場、オンラインでは過去最高の198名の申込みがありました。

J-PARCからは、小林隆センター長がJ-PARCの概況説明を行い、中性子利用セクションの川崎卓郎氏が「中性子で構造材料の強度と変形のしくみを調べる」というテーマで、構造材料のミクロな変化をJ-PARCの中性子で観察し、その特性が出現するメカニズムを解説しました。今回は講演者と茨城県内在住の大学生とのトークセッションが行なわれ、加速器第四セクションの杉田萌氏がモデレータを務めました。

アンケートでは、「思っていたよりも私たちの生活に関わっていることを知った」「大学生を含めたパネルディスカッションが新鮮だった」などの声が寄せられました。今後も、地域の皆様への理解促進に尽力していきます。

詳しくは、核燃料サイクル工学研究所ホームページをご覧ください。https://www.jaea.go.jp/04/ztokai/forum/

■ 令和6年度国際諮問委員会(IAC2025)を開催(2月24~25日、AQBRC※、J-PARC)

本委員会は「大強度陽子加速器施設の運営に関する基本協力協定」に基づき、J-PARCの運営、利用及び施設整備に係る重要事項について外部委員が審議する委員会です。Robert McGreevy 委員長(Science & Technology Facilities Council, 英国)を始めとする委員16名(国外12名、国内4名)全員が出席し、2024年度のJ-PARCにおける研究開発活動等を審議し、次年度以降への提言をしました。

パラレルセッションでは、今後のJ-PARCの発展を担う若手研究員を中心に最近の研究開発活動を報告しました。夕刻に開催したレセプションには山田東海村長、道園KEK理事、門馬JAEA理事が出席され、J-PARCの将来像に関して各々の立場から率直な意見交換をしました。

最終日には、MLFの設備エリア、ハドロン実験施設の南実験棟、ニュートリノ実験施設のモニター棟とアッセンブリ棟、リニアック棟のクライストロンギャラリーなどの見学ツアーを実施しました。

※AYA’S LABORATORY 量子ビーム研究センター

■ 2024年度量子ビームサイエンスフェスタを開催(3月12~14日、つくば国際会議場)

第16回MLFシンポジウム、第42回PFシンポジウム

量子ビームサイエンスフェスタ(QBSF)は、KEKの放射光実験施設(PF)とJ-PARCのMLFをつなぐ交流の場です。放射光、中性子、ミュオン、陽電子といった異なるプローブを用いる研究者間が将来の量子ビーム利用研究のあり方を考えるため、毎年交互につくばと水戸で開催しています。今年度は565名(うち学生142名)の方がつくば国際会議場に集まりました。

初日のMLFシンポジウムでは特に施設の報告や成果を共有し、将来計画や施設利用について活発な議論を行いました。その中では、MLF利用者懇談会の総会とMLFへの要望セッションも行われ、ユーザーの声がMLFに届き、要望を実現していることが確認できました。2日目の量子ビームサイエンスフェスタでは、276件のポスター発表が行われ、75件の学生奨励賞エントリーのうち、MLFのユーザーから3名が受賞しました。3日目のPFシンポジウムの会場では、MLF関係者も多数参加し、双方の交流がさらに深まっていることが見受けられました。

■ ハイパーカミオカンデ国際共同研究会議の開催(2月17~22日、AQBRC)

ハイパーカミオカンデ国際共同研究には、22ヶ国から約600名の研究者が参加しています。2027年の実験開始を目指して建設が行われており、現在、岐阜県飛騨市神岡町の神岡鉱山の中に世界最大の巨大な地下空洞が姿を現したところです。

この検出器の完成に向けた様々な課題に連携して取り組むため、本会議では、内外から約120名のメンバーがAQBRCに集まり、リモート接続の参加者も交えて大変活発な議論が交わされました。会議の期間中、J-PARCの見学が行われ、東海村に建設される中間距離検出器の建設予定地も訪問しました。

■ J-PARCハローサイエンス「金属のストレスをみる」(2月28日)

物質・生命科学ディビジョンのハルヨ ステファヌス氏が、金属材料や金属部品にかかる応力(ストレス)と、J-PARCの工学材料回折装置「TAKUMI」を使った研究を紹介しました。

金属は、温度変化や腐食、繰り返しの曲げや引張など、日常的にさまざまなストレスを受けることで、原子の並び(結晶格子)に変化が生じ、強さや伸びやすさ、耐久性などに影響を及ぼします。「TAKUMI」を用いた中性子回折を活用することで、金属がストレスを受けた際の結晶格子の変化をリアルタイムで観察できます。この技術によって、さまざまな金属材料や金属部品の強度および機能の発現メカニズムが解明され、例えば、鉄筋コンクリートの強度向上や高性能の形状記憶合金の開発など、多くの技術革新と新材料の創出に寄与しています。

これからも「TAKUMI」と匠の技術を持つスタッフとともに、材料工学の研究をさらに発展させていきたいと思っています。

■ サクリエ・サイエンス・フェスティバル(3月15日、日立シビックセンター科学館)

「科学体験がもりだくさん!もっと科学を好きになろう!」と題してサクリエ・サイエンス・フェスティバルが日立シビックセンター科学館にて行われました。J-PARCセンターでは、ハドロンアクセサリー教室、霧箱教室、超電導コースター実演を行いました。ハドロンアクセサリー教室の整理券は、開館後、あっという間になくなる程の人気ぶりでした。霧箱教室では、放射線の飛跡を参加者全員が観察することができました。超電導コースターのブースにも就学前の子どもたちから大人まで多くの方がお越しになり、コースターを走らせたり、横からつついたりする実験に挑戦しました。

■ J-PARC出張講座

(1)香川高等専門学校・詫間キャンパス(2月18日)

香川高等専門学校・詫間キャンパスにおいて、「ミクロの世界を見る加速器の仕組み ~素粒子現象から巨大構造物まで透視するミューオン加速技術~」と題するオンライン講義を、加速器ディビジョンの大谷将士氏が行いました。大谷氏は、J-PARCで世界初の素粒子ミューオンを加速することに成功させ、加速器を用いてミューオンの謎に迫るとともに、ミューオンの透過性を活かした新しい透視検査技術の開発を進めています。

本日の講義では、加速器の仕組み・原理について説明し、加速器の利用例と、高専生・学生方に興味・関心が高い医療応用について紹介しました。また、ミューオンの透過力を生かした、古代ピラミッドの内部、火山のマグマなど捉える研究のほか、港湾でコンテナ内の密輸品を監視する装置の製品化などの産業利用について説明しました。講義の終盤では、高専生による小型加速器製作~AxeLatoon~を主体とした社会連携事業の取り組みについて、高専出身である大谷氏が自身の体験を踏まえて紹介しました。

受講後のアンケートには、「加速器の仕組みや成り立ちにいてもっと知りたい」、「加速器を研究したきっかけや、加速器の面白いところをもっと聞きたい」、「加速器のシミュレーションについて聞きたい」などの感想をいただきました。

(2)ひたちなか市立勝倉小学校(2月26日)

「かたむいているのに倒れない⁉不思議なコマづくり」というテーマで、ハドロンセクションの三部 勉氏が出張授業を行いました。

「世界でいちばん小さいものは何だろう?」、「茨城県でたくさん作られているものは何でしょう?」などの問いかけから、実は、J-PARCでは、素粒子をたくさん作って素粒子の研究をしていること、素粒子は目に見えないくらい小さいけれど、コマのような動きをしていることなどの説明をしました。6年生たちは、地球ゴマの軸の回転を観察したり、各々がコマを工作し、コマの重心を変えることで、軸の回転方向が変化する実験を行いました。

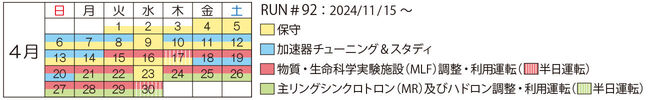

■ 加速器運転計画

4月の運転計画は、次のとおりです。なお、機器の調整状況により変更になる場合があります。

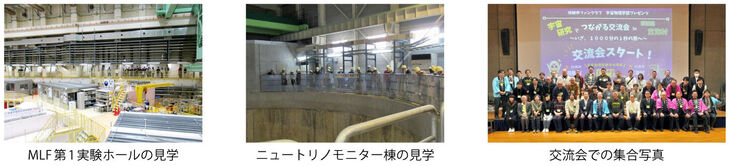

J-PARCさんぽ道 56 -ニュートリノがつなぐ世界 飛騨市民と東海村民との交流-

茨城県東海村のJ-PARCで作られたニュートリノは、295km離れた岐阜県飛騨市のスーパーカミオカンデまでわずか1/1000秒で到達します。この距離を観光バスで片道7時間をかけ、飛騨市の皆様が東海村まで来てくださいました。20名の方がJ-PARCの MLF実験ホールとニュートリノモニター棟を見学し、その夜は東海村の30名との交流会がありました。飛騨市民と東海村民の大規模な交流は、これが初めてです。

見学や懇談の中で改めて感じたことは、双方にある大型の研究装置がつなぐT2K実験に、多くの人が関心を持ち、応援してくださっていることです。中には高知県から合流した方もいらっしゃいました。

その昔、電気が発明された時、それによって通信技術がここまで発展するとは思っていなかったことでしょう。やがてテレビや電話が普及し、最近ではインターネットにより世界中の人の知識や想いが瞬時に伝わるようになりました。

今はまだ、ニュートリノがわれわれの社会にどう役立つかは分かりません。それでも、ニュートリノ研究を通して、人々のつながりが徐々に広がっていることは確かです。