J-PARC News 第237号

■ 受賞

(1)日本中性子科学会(2024年12月4~6日、名古屋国際会議場)

第24回年会が開催され、J-PARC関係者が以下の賞を受賞しました。

詳しくはこちら(J-PARC HP)https://j-parc.jp/c/topics/2025/01/08001446.html

①功績賞

広く我が国の中性子科学の発展に顕著な功績があった者に与えられる賞です。元J-PARCのセンター長、現理化学研究所 光量子工学研究センター客員主管研究員の池田裕二郎氏が受賞しました。

建設期からJ-PARCに携わっていた池田氏は、受賞講演として、建設当時に共に汗を流した多くの方と挑戦した出来事やJ-PARCへの熱い思いを語りました。

②技術賞

中性子科学の技術的発展に顕著な貢献を行った者に与えられる賞です。共通技術開発セクションの渡辺真朗氏が受賞しました。

渡辺氏らは中性子の分野で長年の課題であった強磁場下での中性子回折実験を実現させるため、パルス強磁場発生装置の初期開発からJ-PARCユーザーの利用が可能な段階に発展・成熟させ、更にそこから世界の施設へ広がる数多くの技術的革新を行いました。同氏は「パルス強磁場下における中性子回折技術の開発と応用」というテーマで受賞記念の講演を行いました。

③奨励賞

中性子科学に関して優秀な研究を発表した、40歳未満の若手研究者に対して贈られるものです。

ⅰ)中性子利用セクションの植田大地氏が受賞しました。

植田氏は多彩な物性を示すセリウムについて、磁性に注目し中性子実験を行いました。セリウムを含んだ化合物の構造の違いによる、磁気特性や磁気異方性の発現、磁気励起を観測し、特異な物性が現れる原因を明らかにしました。本成果はセリウムを含む4f電子系に関して、従来の理論では説明のできない、新たな理解に重要な役割を果たすと期待がされます。同氏は「Ce化合物における新奇物性の研究」との題目で受賞講演を行いました。

ⅱ)元中性子利用セクション博士研究員、現大阪大学の助教の山下享介氏が受賞しました。

山下氏はJ-PARCの工学材料回折装置「TAKUMI」を使い、次世代の幅広い産業で利用されることが期待されている先進構造材料について、高い強度と優れた延性の発現機構について研究しました。同氏は「その場パルス中性子回折を用いた先進構造材料の機械的特性の発現機構に関する研究」のテーマで受賞講演を行いました。

④ポスター賞

共通技術開発セクションの特別研究生 名古屋大学 理学研究科 素粒子物性研究室 M1 浅井寛太氏が受賞しました。

発表タイトルは、「複合核を用いた未知相互作用探索実験のための熱外中性子用3Heスピンフィルターの開発」です。

⑤波紋President Choice

日本中性子科学会が出版している学会誌「波紋」に掲載された論文の中から、2年毎に授与されるものです。J-PARC中性子利用セクション 青木裕之氏の「中性子反射率による接着界面の構造解析」と元同セクションの古府麻衣子氏の「古典系スピングラスの局所磁気励起」が選ばれました。二人の論文はそれぞれ、波紋33巻(2023)4号と34巻(2024)3号に掲載されています。

(2)日本物理学会 (2024年9月16~19日、北海道大学札幌キャンパス)

第79回年次大会が開催され、J-PARC加速器第三セクションの永山晶大氏(特別研究生)が「大強度陽子加速器における遅い取り出しのための非破壊型静電セプタムの開発」で学生優秀発表賞を受賞しました。

永山氏は現行の構造とは異なる、最適化した電場によりビームの密度を変化させることでビームロスを低減する、非破壊型静電セプタムを開発中であり、シミュレーションにてビームロスの低減が可能であることを示しました。本技術によってJ-PARCのメインリング(MR)の保守性向上や更なる大強度化に期待が膨らみます。

詳しくはこちら(J-PARC HP)https://j-parc.jp/c/topics/2025/01/14001449.html

(3)第7回サイエンスフォトコンテスト サイエンス賞を受賞

中性子利用セクションのゴン ウー氏の作品「高温変形最中の鎂(マグネシウム)合金」が、科学技術団体連合主催、文部科学省共催の本コンテストにおいて、一般部門サイエンス賞を受賞しました。

なお、この作品は、J-PARCフォトコンテスト2024で最優秀賞となったものです。

第7回サイエンスフォトコンテスト審査結果はこちら(科学技術団体連合HP)https://uost.jp/spc7_result/

■ プレス発表

室温で情報の読み書きが可能な交代磁性体 (「第三の磁性体」) を発見

-超高密度・超高速な次世代の情報媒体に-(12月13日)

磁性半導体であるFeS(硫化鉄)が、室温で情報の読み書きが可能な交代磁性体であることを、X線、中性子回折実験により、世界で初めて突き止めました。

交代磁性体は、従来利用されてきた強磁性体と異なり、①ビット間干渉の原因となる漏れ磁場が存在しないため素子の集積化に有利、②応答速度が100倍以上高速、③磁気的な外乱に対する耐性が高い、といった特徴を持ち、次世代の超高密度・超高速な情報媒体としての活用が期待されます。

詳しくはこちら(J-PARC HP)https://j-parc.jp/c/press-release/2024/12/13001432.html

■ J-PARCハローサイエンス「せかいは“つぶ”からできている~J-PARC入門」(12月20日)

J-PARCセンター副センター長の小松原健氏が、J-PARCの仕組みや原理について、昨年の夏に東海村の「歴史と未来の交流館」で開催した企画展の内容に織り込みながら紹介しました。

J-PARCの装置はどのような物理法則に基づいているのか、加速器はどのようにして陽子の進む向きを曲げることができるのか、ビームパワーにメガワット…J-PARCでよく耳にするこれらの単位や数値の桁などについて説明しました。

この世界は、目では見ることのできない、とてもとても小さな“つぶ”からできています。何千年も前から多くの先人たちが考えてきた“つぶ”の正体に、J-PARCの最先端の研究で迫り、素粒子や基礎物理学、物質の起源を解き明かしていきたいと思っています。今回のハローサイエンスをきっかけにJ-PARCをより深く知っていただけたら幸いです。

■ J-PARC出張講座

(1)KIPP(キップ)中目黒~中目黒小学校子ども教室~ (12月14日)

中目黒小学校子ども教室で「世界最小?不思議なコマを作って、素粒子の世界に触れよう」と題し、小学1年生から5年生の13人を対象に加速器第七セクションの大谷将士氏がコマを使った講座を開催しました。

初めにJ-PARCの紹介と素粒子についての説明を行った後、地球ゴマを回したり、自分で作ったコマの重心を変えることで歳差運動の回転方向の変化を観察し、歳差運動が素粒子が持つスピンの性質と似ていることを学んでもらいました。

(2)日立市立仲町小学校 (12月18日)

加速器ディビジョンの神谷潤一郎氏、JAEA報道課の宇津巻竜也氏が講師となり、「真空」をテーマに、仲町小学校5・6年生を対象にした科学実験教室を行いました。日立シビックセンターが市内の小学校に向けて実施するアウトリーチ活動に協力したものです。

児童たちは、真空デシケーターの中で「風船やマシュマロはどうなる?」「音は伝わる?」「お湯や炭酸水はどうなる?」などの様々な実験を通し、楽しみながら真空や大気圧の力への理解を深めました。また、J-PARC加速器内では人工衛星の高さ(上空約4万Km)と同じ程度の真空状態を作り出していることなども紹介しました。

最後に空気(大気圧)の超強力パワーを体験できる「真空砲」の実験では、大きな音とともにピンポン玉や缶が破裂すると、驚きとともに歓声が上がりました。

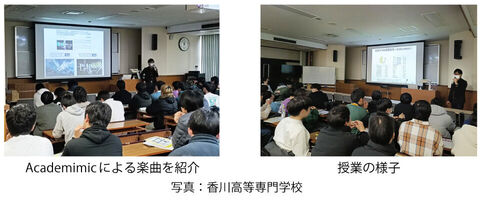

(3)香川高等専門学校 高松キャンパス (1月6日)

香川高等専門学校 高松キャンパス(以下、高専)において、4年生約100名を対象に、「ミクロの世界を見る加速器の仕組み ~素粒子現象から巨大構造物まで透視するミューオン※加速技術~」と題する講演を、加速器ディビジョンの大谷将士氏が行いました。

講演では、まず加速器の原理について説明した後、医療応用などの加速器の利用例を紹介しました。次に、古代ピラミッドの秘密の空間の発見や火山内部の透視に利用されている素粒子ミューオンについて取り上げ、J-PARCで人工的に大量生成されたミューオンを用いた研究や、最新の技術開発・研究の展開について説明しました。講義の冒頭では、大谷氏が監修した研究とポップカルチャーの融合を目指すクリエイティブレーベルAcademimicによる楽曲「アトカタ」および「モットハヤク」も紹介しました。また、講義の最後には、高専で行っている加速器製作の取り組みにも触れ、高専で学ぶ専門知識や技術が、加速器をはじめとする社会に役立つ装置の開発にどのように貢献しているか、高専出身である大谷が自身の実体験を踏まえて説明しました。受講後のアンケートでは、「宇宙と加速器の関係についてもっと聞きたかった」などのコメントが寄せられ、加速器を用いた研究内容に興味を持っていただけた様子が伺えました。

※ミュー粒子のことを「ミューオン」または「ミュオン」と表す。

■ ミュオンにコーフンクラブ 2台目の測定器製作中(1月19日、東海村歴史と未来の交流館)

1月19日に東海歴史と未来の交流館で今年初のミュオンにコーフンクラブの活動が行われました。昨年11月から2台目の宇宙線ミュオンを検出する測定器の製作が始まっていますが、測定器製作としては3回目となる今回のテーマは、「シンチ板のフレームを組み立ててコネクタをつけよう」でした。参加者18名が3班に分かれ、J-PARCの研究者や茨城大学の教員・学生の指導を受けながら、とても繊細で集中力を要する作業に挑戦しました。3月の測定器完成を目指し、これからも繊細な作業が続きます。

■ ご視察者など

1月16日 あべ俊子 文部科学大臣

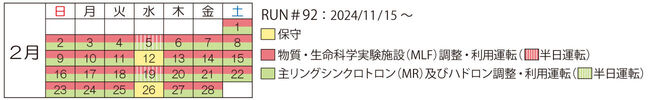

■ 加速器運転計画

2月の運転計画は、次のとおりです。なお、機器の調整状況により変更になる場合があります。

J-PARCさんぽ道 54 -東の「夕焼け」-

平素よりJ-PARC NEWSをご愛読いただき、ありがとうございます。

今月号では、J-PARC研究棟4階から撮影した写真をお届けします。1月号に赤く染まった雲と海の写真を掲載したので初日の出かと思われるかもしれませんが、実はこの写真、夕刻の東方向を撮影したものなのです。

ちょうどこの時、東と西に雲が発生し、東の雲の方が西よりも高い位置にありました。西の雲に当たった夕日が東の雲に反射して赤い光を放ち、さらにその光が海面に注いだわけです。

J-PARCで創り出された二次粒子たちも、この夕日のような複雑な動きをします。J-PARCではより強力なビーム出力により、二次粒子の振る舞いを深く追求し、ものの本質の探究を続けてまいります。今年も応援よろしくお願いいたします。