多様な元素置換が可能な歪んだ三角格子反強磁性体を開発

- 「複合アニオン化合物」で磁性の一次元化の謎に迫る -

東京大学

名古屋大学

東北大学

J-PARCセンター

日本原子力研究開発機構

発表のポイント

✣ レニウム原子が異方的三角形格子のネットワークを持つ全7種類の新物質群の開発に成功。

✣ フラストレーションを利用した磁性の一次元化機構によって朝永(ともなが)-ラッティンジャー液体状態を実現。。

✣ 複合アニオン化合物において、元素置換により磁性を自在に制御するための物質開発指針を与える。

異方的三角格子反強磁性体における磁気フラストレーション(左)と低温における磁性の一次元化(右)

概要

東京大学物性研究所の厳正輝助教、小濱芳允准教授、河村光晶助教(研究当時)、廣井善二教授、名古屋大学大学院工学研究科の平井大悟郎准教授、矢島健准教授、東北大学大学院理学研究科の森田克洋助教、同大学多元物質科学研究所の那波和宏准教授、佐藤卓教授、高エネルギー加速器研究機構の幸田章宏教授、日本原子力研究開発機構J-PARCセンターの古府麻衣子研究副主幹(研究当時)らの共同研究グループは、磁性を持つレニウム原子が異方的に歪んだ三角形格子のネットワークを持つ複合アニオン化合物(注1)の開発に成功し、非磁性元素の置換によって磁気的性質を自在に制御できることを明らかにしました。

本研究では全7種類の新物質群を合成し、その磁気的性質を詳細に調べたところ、いずれの物質も低温で「磁性の一次元化」(注2)と呼ばれる現象が起きることが明らかになりました。さらに、一部の物質では極低温まで磁気相転移を起こさず、朝永-ラッティンジャー液体(注3)状態を実現することを見出しました。

本研究成果は、2025年11月26日付(現地時間)の英国科学誌Nature Communicationsに掲載されます。

発表内容

① 研究背景

三角格子反強磁性体(注4)では、隣り合う電子スピン(注5)同士の向きを同時に反平行に揃えることができない幾何学的フラストレーションと呼ばれる状態が生じ、量子スピン液体(注6)と呼ばれる特異な磁気状態の実現が期待されています。ここで、三角格子を一方向に歪ませてスピン間の磁気的な相互作用の強さの比を変えることで、磁気状態を制御できることが理論的に予測されています。特に、三角形内の一辺の磁気相互作用が他の二辺に比べて強い場合には、実効的に一次元のスピン鎖とみなすことができ、一次元系に特有の磁気励起を伴う朝永-ラッティンジャー液体状態の実現が提案されていました。このような異方的三角格子のネットワークを持つ従来の無機化合物では、結晶構造の局所的な歪みに起因する付加的な磁気相互作用の存在のために、低温で磁気相転移(注7)が生じてしまい、朝永-ラッティンジャー液体の実現が阻まれていました。

② 研究成果

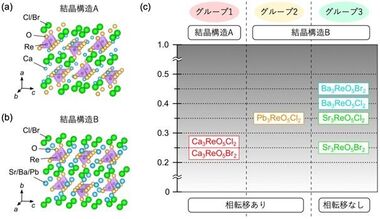

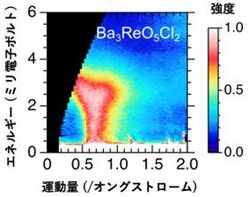

本研究では、ピナライト(組成式Pb3WO5Cl2)と呼ばれる非磁性の鉱物に着目し、タングステン(W)を磁性元素のレニウム(Re)に置き換えた物質群の開発を試みました。鉛(Pb)サイトにカルシウム(Ca)、ストロンチウム(Sr)、バリウム(Ba)の置換、塩素(Cl)サイトに臭素(Br)の置換を試み、全7種類の物質の合成に成功しました。本物質群に対する磁化測定から、いずれの物質も低温で一次元性が顕になる磁気相互作用のパラメータで特徴付けられることが明らかになりました。さらに、結晶構造解析と第一原理計算(注8)によって、本物質群は付加的な相互作用が内在するグループとその影響がほぼ無視できるグループに分類できることが分かりました(図1)。実際に、前者については低温での比熱測定から磁気相転移が観測されました。一方で、後者についてはミュオンスピン回転実験(注9)によって60ミリケルビンという極低温まで磁気相転移が起こらずに動的なスピンの揺らぎが存在することが確認され、中性子非弾性散乱実験(注10)によって朝永-ラッティンジャー液体の実現を示唆する磁気励起の観測(図2)に成功しました。これらの実験は、大強度陽子加速器施設(J-PARC)の物質・生命科学実験施設(MLF)BL14 AMATERAS、Muon D1にて実施されました。

③ 今後の展望

本研究成果は、複合アニオン化合物への元素置換により、磁性を自在に制御するための物質開発指針を与えるものです。さらに、長らく実現が待ち望まれていた異方的三角格子上での朝永-ラッティンジャー液体状態の研究の拡大に大きく貢献すると期待されます。

図1:本研究で開発した全7種類の物質の結晶構造と磁気的性質に基づく分類

図2:Ba3ReO5Cl2において観測された磁気励起スペクトル

Ba3ReO5Cl2では60ミリケルビンの極低温まで磁気相転移を起こさず、長らく理論的に予想されていた朝永-ラッティンジャー液体状態の実現が実証された。異方的三角格子反強磁性体の理想的なモデル物質と言える。

関連情報

「プレスリリース:見る方向や光の偏光によって三色に変化する物質を発見」(2017/7/18)

https://www.issp.u-tokyo.ac.jp/maincontents/news2.html?pid=1612

発表者・研究者等情報

論文情報

| 雑誌名 | Nature Communications |

|---|---|

| 題名 | Chemically tunable quantum magnetism on the anisotropic triangular lattice in rhenium oxyhalides |

| 著者名 | M. Gen*, D. Hirai, K. Morita, K. Nawa, S. Kogane, N. Matsuyama, T. Yajima, M. Kawamura, K. Deguchi, A. Koda, M. Kofu, S. Ohira-Kawamura, T. J. Sato, A. Matsuo, K. Kindo, Y. Kohama, and Z. Hiroi |

| DOI | 10.1038/s41467-025-65913-7 |

研究助成

本研究は、科研費「ハイパーマテリアルの物性とhidden orderの探索(課題番号:19H05821)」、「量子液晶の精密計測(課題番号:19H05824)」、「5d電子系における多極子物性の理解と物質開発(課題番号:20H01858)」、「ブリージングパイロクロア反強磁性体の超強磁場新奇磁気相の探索(課題番号:20J10988)」、「中性子散乱による量子磁性研究の新展開(課題番号:22H00101)」、「準結晶における長距離秩序・新奇量子状態の探索と異常金属状態の研究(課題番号:22H01167)」、「1000 T結晶格子の探索と解明(課題番号:23H04860)」、「一次元量子磁性体におけるスピノンのバンド交差とバンド反転(課題番号:23K03296)」、「量子磁性体におけるトポロジカル磁気構造・励起に関する中性子散乱国際共同研究(課題番号:23KK0051)」の支援により実施されました。

用語解説

(注1)複合アニオン化合物

通常の酸化物やハロゲン化物とは異なり、複数の種類の陰イオン(=アニオン)を構成元素に含む化合物。本研究で開発した物質では、酸素イオンに加えて塩素イオンもしくは臭素イオンが含まれ、レニウム原子の周りを取り囲んで特殊な結晶構造を形成している。

(注2)磁性の一次元化

磁気的なフラストレーションを有する二次元もしくは三次元の格子ネットワークを持つ系において、スピン状態の競合や揺らぎによって一方向にだけ強い磁気的な相関が実効的に働くことによって、一次元のスピン鎖で見られる磁気的振る舞いが観測される現象。

(注3)朝永(ともなが)-ラッティンジャー液体

一次元スピン鎖に特有の「秩序なき量子状態」である。電子スピンが「スピノン」と呼ばれる分数化した励起として振る舞い、相関が距離とともにべき乗で減衰する性質を持つ。中性子散乱では連続体スペクトルとして観測され、低温の比熱は温度に比例する。本研究では、これらの特徴が全て実験的に観測された。

(注4)三角格子反強磁性体

磁性を持つ陽イオンが正三角形の格子ネットワークを形成し、隣接する電子スピン同士が反平行の配置を好むような「反強磁性」の磁気相互作用が働く磁性体。

(注5)電子スピン

電子が生まれつき備える量子力学的な固有の角運動量で、微小な磁石として上向き/下向きの向きをとる性質のこと。

(注6)量子スピン液体

スピンが低温でも規則正しく整列せず、強い量子ゆらぎと量子もつれによって長距離まで相関が保たれる特異な量子状態。長距離磁気秩序(強磁性・反強磁性など)が自発的に現れず、多くの量子状態の重ね合わせとして記述される。広い意味では一次元スピン鎖における「朝永-ラッティンジャー液体」もスピン液体的とみなされるが、狭義では主に二次元以上の相を指す用法もある。

(注7)磁気相転移

温度や磁場、圧力の変化によって、物質の磁気状態が不連続または急激に変わる現象。秩序の有無や対称性が切り替わり、比熱や磁化などの物性が特徴的に変化する。

(注8)第一原理計算

実験に合わせた経験パラメータを用いずに、結晶構造のみを入力として量子力学の第一原理(シュレーディンガー方程式)に基づき、電子状態や磁性などの物性を予測する計算手法。

(注9)ミュオンスピン回転実験

スピンがそろった素粒子「ミュオン」を試料に打ち込み、試料内部の磁場でミュオンのスピンが歳差運動(回転)・緩和する様子を崩壊時に飛び出す陽電子の向きから検出することで、スピンの秩序やゆらぎを調べる手法。

(注10)中性子非弾性散乱実験

入射中性子が試料でエネルギーと運動量をやり取りして散乱される様子を測り、エネルギーと運動量を分解して格子振動や磁気励起などのダイナミクスを調べる手法。