p波磁性体と呼ばれる新しいタイプの磁性体を実現

- 電流を用いた高効率な磁化制御などへ期待 -

理化学研究所

東京大学

高エネルギー加速器研究機構

J-PARCセンター

総合科学研究機構

日本原子力研究開発機構

科学技術振興機構(JST)

概要

理化学研究所(理研)創発物性科学研究センタートポロジカル量子物質研究ユニットの山田林介客員研究員(東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻助教)、プリヤ・バラル客員研究員(東京大学大学院工学系研究科附属量子相エレクトロニクス研究センター客員研究員)、マックス・ヒルシュベルガーユニットリーダー(東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻准教授)、強相関量子伝導研究チームのマックス・バーチ基礎科学特別研究員(研究当時、現強相関物性研究グループ研究員)、十倉好紀チームディレクター(東京大学卓越教授/東京大学国際高等研究所東京カレッジ)、創発機能設計研究ユニットの奥村駿ユニットリーダー(東京大学大学院工学系研究科附属量子相エレクトロニクス研究センター特任准教授)、強相関量子構造研究グループの有馬孝尚グループディレクター(東京大学大学院新領域創成科学研究科教授)、量子物性理論研究グループのモリッツ・ヒルシュマン基礎科学特別研究員、高エネルギー加速器研究機構(KEK)物質構造科学研究所の佐賀山基准教授、中尾裕則教授、総合科学研究機構中性子科学センターの大石一城主任研究員、日本原子力研究開発機構J-PARCセンターの大原高志研究主幹、鬼柳亮嗣研究副主幹らの共同研究グループは、これまでの磁石とは異なる新しいルールで整列した金属p波磁性体[1]の存在を初めて実証しました。

本研究成果は、反強磁性体[2]を用いたスピントロニクス[3]や量子デバイスの応用研究への貢献が期待されます。

これまで、奇パリティ[4]を持つp波型スピン分裂[5]は理論的に予言されていたものの、金属的な性質を持つp波磁性体の実験的な報告はありませんでした。

共同研究グループは、共鳴X線散乱[6]および中性子散乱[7]と呼ばれる測定手法を利用して、結晶中の原子配列の繰り返しの6倍の周期を持つ磁気構造[8]を観測し、金属p波磁性体の存在を実証しました。微細加工デバイスにおける電気抵抗測定により、p波スピン分裂に起因する電気抵抗の方向による大きさの違い(異方性)も観測しました。

本研究は、科学雑誌『Nature』オンライン版(10月22日付:日本時間10月23日)に掲載されます。

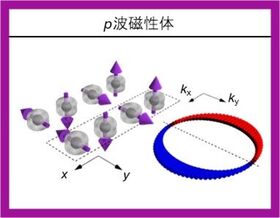

p波磁性体の磁気構造(左)と電子の運動方向に依存するスピン分裂(右)

背景

私たちが日常的に利用している磁石は、電子スピン[9]が同じ方向にそろった「強磁性体」と呼ばれるものです。一方、電子スピンが交互に逆方向を向く「反強磁性体」では、全体の磁化が打ち消されるため外見上は磁石の性質を示しませんが、量子力学的効果により多様な電子の動きや性質に関わる物理的・化学的な働きを発現することが知られています。

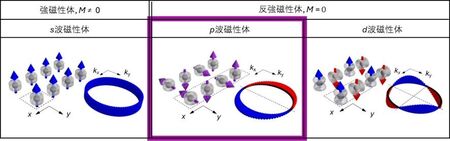

電子スピンの向きによってエネルギーの違いが生じることを「スピン分裂」と呼びます。このスピン分裂は磁性体の基本的な性質を決定づける要因の一つです。物質が電子の運動方向に依存するスピン分裂(運動量空間[10]におけるスピン分裂)を示す場合、スピン分裂はs波、p波、d波などとその対称性によって分類することができます。一般的に磁石(強磁性体)はs波のスピン分裂を示しますが、逆向きに動く電子のスピン分裂の符号が反転するようなp波型スピン分裂は理論的には古くから予言されていたものの、安定した物質中で実際には観測されていませんでした(図1)。

図1 運動量空間におけるスピン分裂に着目した磁性体の分類

実空間(x,y)において規則的なスピンの配列(青、赤、紫の矢印)が生じると、運動量空間(kx, ky)において電子スピンに依存するエネルギー分裂(右下の青と赤の帯)が現れる。運動量空間でkxの反転に伴って、スピン分裂の符号(上向きと下向きスピンを持つ電子のエネルギー差)が一度だけ反転するp波磁性体は理論的に予測されていたが、金属p波磁性体の実験的な報告はなかった。Mは正味の磁化の大きさを表す。

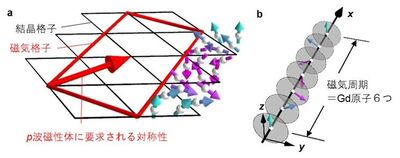

近年の理論研究により、結晶格子(結晶の繰り返し周期)の偶数倍周期を持つらせん磁気構造において、全体の磁化が打ち消される反強磁性体でありながらp波型スピン分裂が現れる「p波磁性体」が出現し得ることが提案されました注)(図2a)。p波磁性体におけるスピン分裂は、室温の熱エネルギーの数倍から数十倍に当たる数百ミリ電子ボルト(meV、1meVは1,000分の1電子ボルト)という大きなエネルギースケールを持ち、電流による高効率なスピン蓄積や大きな異方的磁気抵抗効果の発現につながると期待されていました。

このように、p波磁性体は長年にわたり理論的な興味を集めてきましたが、格子周期と整合した原子スケールの金属p波磁性体はこれまで報告例がありませんでした。

注)A.B. Hellenes, et al., arXiv:2309.01607v3 (2024)

研究手法と成果

共同研究グループは、希土類金属化合物Gd3 (Ru,Rh) 4Al12(Gd:ガドリニウム、Ru:ルテニウム、Rh:ロジウム、Al:アルミニウム)に着目しました。この物質では、伝導電子が媒介する磁気的な相互作用により、局在スピンがらせん的な磁気秩序を形成することが知られています。そこで、Ruの一部をRhに置換して電子状態を調整することで、らせん磁気構造の周期を原子が規則正しく並ぶ結晶格子と整合させることを試みました。

共鳴X線散乱および中性子散乱を用いて磁気構造を詳細に調べたところ、RuをRhに約5%置換した試料において、磁気の配列を示す磁気格子が結晶格子の6倍となる「格子偶数整合ならせん磁気構造」(図2a)が形成されていることを確認しました。さらに偏光解析を行い、全てのスピンが同一平面上で回転する共面的ならせん磁気構造であることを明らかにしました(図2b)。この測定により、金属p波磁性体の存在を実験的に実証することができました。

図2 p波磁性体の対称性の要件と本研究で観測した格子偶数整合ならせん磁気構造

(a)p波磁性体の対称性の要件。磁気格子が結晶格子の偶数倍となるらせん磁性体では、p波磁性体に要請される対称性が満たされる。(b)本研究で観測した結晶格子の偶数倍の磁気周期を持つらせん磁気構造。希土類金属化合物Gd3 (Ru,Rh) 4Al12に対して共鳴X線散乱測定による磁気構造決定を行うことで、金属p波磁性体の実現を実験的に実証した。

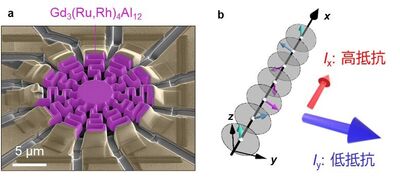

さらに、異方的なp波スピン分裂が電子輸送特性に及ぼす影響を明らかにするために、集束イオンビーム[11]を使用してマイクロメートルスケールのデバイスを作製しました(図3a)。このデバイスでは、基板からのひずみの影響を除去した上で、異なる方向に電流を流した場合の電気抵抗を精密に測定することが可能です。その測定の結果、p波スピン分裂の理論から期待される電気抵抗の異方性を観測することができました(図3b)。

図3 デバイスの電子顕微鏡写真と金属p波磁性体において現れる電気抵抗の異方性

(a)測定に用いた微細加工デバイスの電子顕微鏡写真。集束イオンビームを使用してGd3 (Ru,Rh) 4Al12の大きな結晶から切り出されたマイクロメートルスケールのデバイス(中央のマゼンタ色部分)において電気抵抗測定を行った。スケールバーは5マイクロメートル(μm、1μmは100万分の1メートル)。(b)金属p波磁性体において現れる電気抵抗の異方性。p波スピン分裂が生じる向きに対して、平行方向と垂直方向で電気抵抗の大きさに違いが見られる(異方性が現れる)。

今後の期待

本研究では、巨大なスピン分裂であるp波スピン分裂を有する金属p波磁性体を世界で初めて実証することに成功しました。これにより、奇パリティなスピン分裂に関する理論的研究を検証できる道が開かれました。今後は、金属p波磁性体を活用することで、電流を用いた効率的な磁化生成や超伝導との融合による新しい量子現象の探索など、多方面への展開が期待されます。

論文情報

| タイトル | A metallic p-wave magnet with commensurate spin helix |

|---|---|

| 著者名 | Rinsuke Yamada, Max T. Birch, Priya R. Baral, Shun Okumura, Ryota Nakano, Shang Gao, Motohiko Ezawa, Takuya Nomoto, Jan Masell, Yuki Ishihara, Kamil K. Kolincio, Ilya Belopolski, Hajime Sagayama, Hironori Nakao, Kazuki Ohishi, Takashi Ohhara, Ryoji Kiyanagi, Taro Nakajima, Yoshinori Tokura, Taka-hisa Arima, Yukitoshi Motome, Moritz M. Hirschmann, and Max Hirschberger |

| 雑誌 | Nature |

| DOI | 10.1038/s41586-025-09633-4 |

補足説明

[1]

金属p波磁性体

物質中の電子は自転をしているように見なすことができ、これをスピンと呼ぶ。この電子スピンは極めて弱い磁石としての性質を持っている。p波磁性体とは、電子スピンが、これまでの強磁性体や常磁性体といった磁石とは異なる新しいルールで整列した磁性体の一種。具体的には、逆向きに進む電子が互いに異なるエネルギーを持ち、スピン分裂([5]参照)の符号が運動方向によって反転する状況を「奇パリティ([4]参照)」という対称性の専門用語で表す。特に、電気を流す金属的な性質を持つものを金属p波磁性体と呼ぶ。理論的に予言されていたが、実験的な実証はこれまでなかった。

[2] 反強磁性体

電子スピンが互いに異なる方向を向くことで正味の磁化を持たない磁性体。外からは強い磁石のように見えないが、内部では規則的なスピン配列が存在している。

[3] スピントロニクス

電子の「電荷」だけでなく「スピン」も利用することで、低消費電力で高性能なデバイスを実現しようとする研究分野。次世代の情報技術として注目されている。

[4] 奇パリティ

電子の状態を表す対称性の一種。空間反転、すなわち、前後、左右、上下をすべて入れ替えたときに「符号が反転する」性質を持つことを示す。p波磁性体は、電子の運動方向に応じてスピン分裂の符号が反転することから、奇パリティの対称性を有する。

[5] スピン分裂

電子のスピンの向きに応じて、電子のエネルギー準位(電子が安定して存在できる特定のエネルギー状態)が2通りに分かれる現象。磁性体の基本的な性質を決定づける要因の一つ。

[6] 共鳴X線散乱

X線を物質に照射した際、特定の元素の吸収エネルギーに合わせて強調される散乱を利用する実験手法。磁気構造や電子状態を詳細に調べることができる。

[7] 中性子散乱

中性子を物質に照射して散乱のパターンを解析することで、原子配列やスピンの向きを調べる実験手法。特に軽元素や磁気構造の検出に優れており、共鳴X線散乱と組み合わせることで物質の構造と電子状態を包括的に理解できる。

[8] 磁気構造

物質の中で電子の「スピン」(小さな磁石の向き)がどのように並んでいるかを示す配置のこと。強磁性体では全てが同じ向きにそろい、反強磁性体では隣同士が逆向きになるなど、磁気構造の違いが物質の性質を決める。

[9] 電子スピン

電子が持つ小さな磁石のような性質。上向き・下向きの2種類があり、磁性やスピントロニクスの基礎となる概念。

[10] 運動量空間

電子の「位置」ではなく「運動量(波数)」に基づいて物質の状態を表す空間。結晶中の電子の振る舞いを理解するために用いられる。

[11] 集束イオンビーム

イオン(電気を帯びた粒子)を細く絞って試料に当て、材料を削ったり、微細な加工を行ったりする装置。マイクロメートル以下のスケールでの切断や成形が可能で、半導体や新素材の研究に広く使われる。

共同研究グループ

研究支援

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業基盤研究(S)「磁性伝導体における新しい創発電磁誘導(研究代表者:十倉好紀、JP23H05431)」、同新学術領域研究(研究領域提案型)「Anisotropic electron gas and memory application from spin-spiral formation(研究代表者:マックス・ヒルシュベルガー、JP22H04463)」、同特別研究員奨励費「遷移金属酸化物におけるスピントポロジー、創発インダクタンス、電子相関効果の探索(研究代表者:マックス・ヒルシュベルガー、JP22KF0124)」、同研究活動スタート支援「実空間と波数空間の創発磁場を用いた新奇量子輸送現象の探索(研究代表者:山田林介、JP22K20348)」、同若手研究「極性ワイル半金属における非線形ホール効果(研究代表者:山田林介、JP23K13057)」「強相関材料の電荷秩序揺らぎによる熱電応答の探索(研究代表者:山田林介、JP25K17336)」「物質中の磁気単極子が示す非平衡電磁気現象の微視的理論(研究代表者:奥村駿、JP22K13998)」、同基盤研究(A)「トポロジカルMEMS工学の創生(研究代表者:江澤雅彦、JP23H00171)」、同基盤研究(B)「強相関電子系におけるトポロジカル非線形機能の開拓(研究代表者:森本高裕、JP23K25816)」、同学術変革領域研究(A)「Exploration of spin textures via emergent inductance measurements in the ultra-quantum limit(研究代表者:マックス・ヒルシュベルガー、JP24H01607)」「量子極限における擬一次元強相関ディラック電子による新奇量子相の探索(研究代表者:山田林介、JP24H01604)」、村田学術振興財団、山田科学振興財団、服部報公会、マツダ財団、カシオ科学振興財団、稲盛財団、高柳健次郎財団、日本材料科学技術振興財団、八洲環境技術財団、矢崎科学技術振興記念財団、ENEOS東燃ゼネラル研究奨励・奨学会、科学技術振興機構(JST)創発的研究支援事業「中心対称な金属におけるメロン・スキルミオン構造の開拓 Pioneering meron and skyrmion textures in centrosymmetric metals(研究代表者:マックス・ヒルシュベルガー、JPMJFR2238)」、同戦略的創造研究推進事業CREST「ナノスピン構造を用いた電子量子位相制御(研究代表者:永長直人、JPMJCR1874)」「Beyond Skyrmionを目指す新しいトポロジカル磁性科学の創出(研究代表者:于秀珍、JPMJCR20T1)」「電気回路によるトポロジカル量子計算方法の創生(研究代表者:江澤雅彦、JPMJCR20T2)」、同先端国際共同研究推進事業ASPIRE「電荷秩序を用いたトポロジカル物質の磁気機能開拓(研究代表者:マックス・ヒルシュベルガー、JPMJAP2426)」、同戦略的創造研究推進事業さきがけ「スピン空間群に基づく格子偶数整合p波磁性体の開拓(研究代表者:山田林介、JPMJPR259A)」「ディラックの弦の自在な制御による量子機能設計(研究代表者:奥村駿、JPMJPR2595)」、ドイツ研究振興協会「研究代表者:モリッツ・ヒルシュマン、518238332」「研究代表者:ヤン・マッセル、547968854」「Transregio TRR 360 - 492547816」による助成を受けて行われました。なお、本研究における共鳴X線散乱実験は、高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所放射光共同利用実験課題(課題番号:2022G551、2023G611)によりフォトンファクトリーBL-3Aおよび中性子散乱実験は、大強度陽子加速器施設(J-PARC)の物質・生命科学実験施設(MLF)に設置されたビームライン「大観」(課題番号:2020B0347)、「千手」(課題番号:2020A0282)において実施しました。