中性子で界面構造を解明

- "はがせるのに強い"エコで便利な賢い接着剤 -

大阪大学

高エネルギー加速器研究機構

J-PARCセンター

科学技術振興機構

研究成果のポイント

✣ 分子の"カギ穴とカギ"(ホスト-ゲスト)を利用した、繰り返し貼ってはがせる新しい高分子接着材料を開発。

✣ ホストーゲスト錯体を用いた接着は、なぜ繰り返し貼ってはがすことができるのか、そのメカニズムは十分に理解されていなかったが、中性子を用いて接着界面を可視化することで、そのメカニズムを解明。

✣ オンデマンドに分解可能かつ繰り返し使用できる接着剤として、精密機器の製造プロセスにおける歩留まり改善や使用後の分別・リサイクルを容易化し、コスト・廃棄物削減に貢献することに期待。

概要

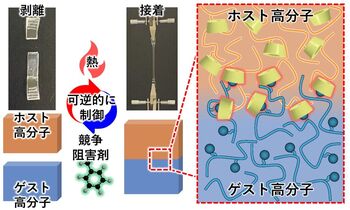

大阪大学大学院理学研究科の和田拓真さん(研究当時:大学院生)、山岡賢司助教、髙島義徳教授らの研究グループは、高分子界面 ※1 におけるホストーゲスト錯体 ※2 の形成を制御することで、外部刺激による易解体(いかいたい)※3 と再接着を可能にする新規高分子接着材料を開発しました(図1)。

これまでホストーゲスト錯体の分子認識を用いた接着は注目されてきましたが、なぜ繰り返し貼ったりはがしたりできるのか、そのメカニズムは十分に理解されていませんでした。そこで、中性子反射率法※4 を用いて接着界面をナノスケールで可視化することにより、錯体形成が高分子鎖の拡散を抑える事に反して接着は強くなるという一見矛盾する現象を世界で初めて明らかにしました。

本研究で開発した接着技術は、オンデマンドで分解可能かつ繰り返し使用できる接着剤として、組立時の不良低減による歩留まりの改善や使用後の複合材料製品における分別回収・リサイクルを可能にし、資源循環型社会の実現に貢献することが期待されます。

本研究成果は、Wiley誌「Advanced Materials」に、10月3日(金)に公開されました。

図1.外部刺激による接着・はく離の制御と接着界面におけるナノ構造の可視化.

髙島義徳教授のコメント

長年実現できなかった高分子どうしの界面で、ホストーゲスト錯体形成を介した接着に成功しました。目に見えない分子を制御して、機能を発現させる材料研究の楽しさが詰まった研究成果です。この成果が分子レベルの設計に基づいた次世代材料の創出につながることを期待しています。

研究の背景

接着は、自動車・電子機器・建築などあらゆる産業を支える基盤技術であり、日常生活でも不可欠なものです。国際的には「循環型社会(サステナビリティ)」に向けて、リサイクル可能な接着や再利用可能な接合技術が強く求められています。従来の接着剤は「強力に貼れるがはがせない」ことが多く、リサイクルや修理・部品交換を困難にします。

ホストーゲスト錯体は、その分子選択性や刺激応答性から易解体接着(強力に接着するが、はがしたいときにははがせる)への応用が期待されていましたが、なぜ繰り返し貼ったりはがしたりできるのか、そのメカニズムは十分に解明されていません。特に、接着のメカニズムとして「分子の再結合」と「高分子鎖の拡散(インターディフュージョン)」が考えられていますが、そのどちらが接着力に効いているのかは不明で、設計指針が欠けていました。

研究の内容

研究グループでは、高分子界面におけるホストーゲスト錯体の形成を制御することで、外部刺激による易解体と再接着を可能にする新規高分子接着材料を開発しました。さらに、中性子反射率法を用いて接着界面をナノスケールで観察することで、錯体形成が拡散を抑える事に反して接着は強くなるという一見矛盾する現象を世界で初めて解明しました。

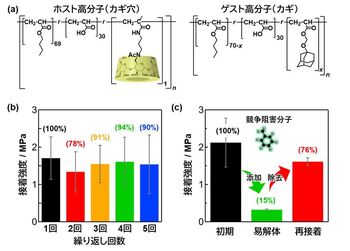

本研究では、化学組成を最適化(図2a)し、高分子の運動性を調節することで、接着界面におけるホストーゲスト錯体の形成制御を可能にしました。ホスト高分子とゲスト高分子は、接着とはく離を5回繰り返しても90%の接着強度を維持しました(図2b)。さらに、ホストーゲスト錯体を解離させる競争阻害分子を用いることで接着強度の制御を達成しました(図2c)。競争阻害分子を添加したとき、接着強度は元の15%まで減少し、簡単にはがすことが可能になります。また、競争阻害分子を除去したとき、接着強度は76%まで回復し、再接着も可能です。

図2.(a)ホスト高分子およびゲスト高分子の化学構造.(b)接着とはく離を繰り返したときの接着強度の変化.(c)競争阻害分子(トルエン)の添加と除去による接着強度の制御.

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究で開発した接着材料は、接着した部材の分別回収が可能となるだけでなく、接着剤自身も繰り返し利用・リサイクルできる特長を持ちます。オンデマンドに分解可能かつ繰り返し使用できる接着剤として、製造工程での歩留まり改善、リサイクル効率の向上、廃棄物削減などを通じて、資源循環型社会と経済的価値の創出の両立が可能となります。

特記事項

本研究成果は、2025年10月3日(金)にWiley誌「Advanced Materials」(オンライン)に掲載されました。

| タイトル | "Supramolecular Interface Engineering via Interdiffusion for Reusable and Dismantlable Polymer Adhesion" |

|---|---|

| 著者 | Kenji Yamaoka,* Takuma Wada, Iori Ogasa, Takeru Komyo, Chao Luo, Ryohei Ikura, Masahiro Hino, Masako Yamada, Hideki Seto, Yoshihisa Fujii,* Yasutomo Uetsuji,* and Yoshinori Takashima* |

| DOI | https://doi.org/10.1002/adma.202507939 |

なお、本研究は、科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業CREST「デュアル分解制御技術を駆使した精密材料科学」(JPMJCR22L4)の一環として、大阪工業大学 工学部 上辻靖智教授の協力を得て行われました。中性子反射率測定は、J-PARC物質・生命科学実験施設(MLF)(課題番号:2023B0322)およびJRR-3(課題番号:24576)で実施し、高エネルギー加速器研究機構(KEK)の瀬戸秀紀教授(現在、同機構名誉教授)、山田雅子助教、京都大学 複合原子力科学研究所の日野正裕教授、三重大学 大学院工学研究科 藤井義久准教授の協力を得て行われました。

用語説明

※1 界面

異なる物質どうしが接する境目のことです。例えば、水と油が分かれるときにできる境目も「界面」です。界面は物質の接着や分離、機能発現に大きな役割を果たします。

※2 ホストーゲスト錯体

「ホスト」と呼ばれる分子の中に、「ゲスト」と呼ばれる別の分子が入り込むことでできる特別な組み合わせのことです。ちょうどカギ穴(ホスト)とカギ(ゲスト)のように、形や相互作用がぴったり合うことで、安定した構造ができます。医薬品や新しい素材開発にも応用されています。

※3 易解体(いかいたい)

製品の製造段階から廃棄時の解体・分別を容易にする設計思想や技術

※4 中性子反射率法

中性子は、原子の中心(原子核)を構成する粒子のひとつで、電気的に中性(プラスでもマイナスでもない)な性質を持っています。中性子を物質の表面に当てて、その反射のされ方を測定することで、薄い膜や界面の構造を原子・分子レベルで調べる実験方法です。材料科学やバイオ分野で広く使われています。

SDGs

参考URL

高分子材料設計学研究室HP https://www.chem.sci.osaka-u.ac.jp/lab/takashima/

研究者総覧URL(山岡賢司)https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/8ffaa3f75bd99b66.html

研究者総覧URL(髙島義徳)https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/a3b35b7b8ef4f77b.html

本研究は物質・生命科学実験施設(課題番号:2023B0322)により実施され、BL16 SOFIAが用いられました。