J-PARC加速器、遅い取り出し運転でビーム強度世界記録を達成

〜「超原子核」の精密測定など素粒子原子核研究の強力な原動力に 〜

高エネルギー加速器研究機構

J-PARCセンター

日本原子力研究開発機構

本発表のポイント

- Background-

✣ 茨城県東海村の大強度陽子加速器施設(J-PARC)では、物質を構成する究極の要素が何であるか、どのような力がそれらを結びつけているかを極微のスケールで探究する実験が行われています。ほぼ光の速さまで加速した陽子ビームの強度を上げることで、「超原子核」の精密測定やまれな崩壊現象の高感度探索が可能になりますが、そのために利用される「遅い取り出し」と言われるビーム取り出し方法は、「大根の桂剥き」に例えられるようにプロセスが複雑で、ビーム強度を上げることは困難でした。

- Achievements -

✣ 「遅い取り出し」は、メインリング(MR)と呼ばれるJ-PARCの主力加速器の運転モードの一つです。ビーム強度を上げるさまざまな調整を経て4月30日から、加速サイクルあたりの陽子数8.1×1013個というビーム強度による実験を実施しました。これは米国ブルックヘブン国立研究所が持つ記録を上回る、遅い取り出しによる陽子ビーム強度の世界記録となります。

- Schedule -

✣ 陽子ビーム強度を高めることは実験時間の短縮や統計量の向上につながります。加速器科学の分野でも世界的に注目されることであり、今後のさらなるビーム強度増強へ向けてのステップとしてとても重要な意義があります。さらにエネルギー利用効率も上げるため、SDGsの観点からも重要となります。

大根の桂剥きのイメージ

120文字サマリー

茨城県東海村の大強度陽子加速器施設(J-PARC)のメインリング加速器の「遅い取り出し」運転モードで、陽子ビーム強度の世界記録を更新しました。物質を構成する究極の要素などを探る実験時間が短くなり、エネルギー利用効率も上がります。

概要

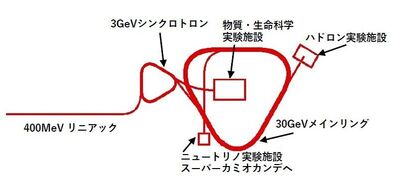

J-PARC(※1)の加速器は、図1に示すように、1台の直線型加速器(リニアック)と2台の円形加速器から構成されています。初段に当たる全長330mのリニアックでは水素化物イオン(陽子1個と電子2個からなる陰イオン)を400MeV(※2、光速の71%)まで加速し、第二段の周長350mのRCSと呼ばれるシンクロトロンに送ります。

※1.J-PARC

高エネルギー加速器研究機構(KEK)と日本原子力研究開発機構(JAEA)が茨城県東海村で共同運営している大型研究施設で、素粒子物理学、原子核物理学、物性物理学、化学、材料科学、生物学などの学術的な研究から産業分野への応用研究まで、広範囲の分野での世界最先端の研究が行われています。

図1: J-PARCの三つの加速器と実験施設

RCSでは水素化物イオンを陽子に変換したうえで1万回以上周回させて3GeV(※2、光速の97.1%)まで加速します。陽子ビームの大部分は物質・生命科学実験施設に送られ、中性子やミュオンビームを発生させてさまざまな実験に使われます。

※2.MeV、GeV

eVは電子ボルトといい、加速された粒子の運動エネルギーの単位です。MeVはメガ電子ボルト、GeVはギガ電子ボルトといい、それぞれ電子ボルトの100万倍、10億倍を意味します。

ビームの一部は最終段に当たるメインリング(MR)に送られます。MRは周長1570mの加速器です。MRはビーム入射、加速、取り出し、次のビーム入射への準備の「加速サイクル」で運転されます。1つのサイクルが終わると次のサイクルのビーム入射が始まります。現在MRでは0.65秒かけて陽子を約12万周させる間に30GeV(光速の99.95%)まで加速します。

ハドロン実験施設に送られた陽子を金の標的に衝突させることでK中間子、π(パイ)中間子、反陽子などの粒子が生成されます。ハドロン実験施設ではこれらの粒子をさまざまな実験に使います。実験の感度は、生成される粒子の総数で決まります。その数は、標的に入射した陽子の数に比例します。陽子の加速エネルギーも重要ですが、陽子の数も重要なのです。

MRには二つの運転モードがあります。加速された陽子を5マイクロ秒で一気に取り出す「速い取り出し」と呼ばれるものと、約2秒かけて徐々に取り出す「遅い取り出し」で、前者はニュートリノ実験用、後者はハドロン実験用(※3)です。

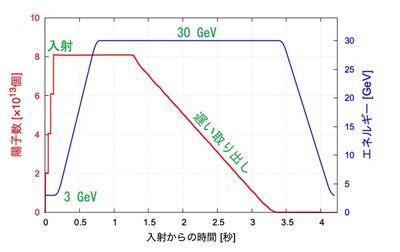

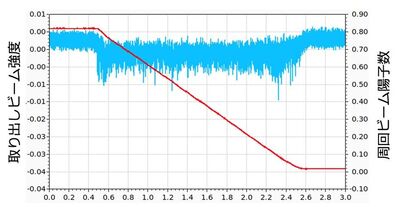

図2は現在の遅い取り出し運転での4.2秒間の加速サイクルを示すグラフです。

図2: 遅い取り出しの加速パターンとビーム強度

※3.ハドロン実験

ハドロンとは素粒子原子核物理の用語で「強い相互作用で結合した複合粒子」という意味です。陽子や中性子、K中間子などがハドロンの仲間で、J-PARCではそれらを使った実験を行っています。一方、ニュートリノや電子はこれ以上分割できない素粒子です。

現在、J-PARCで作った陽子ビームからつくったニュートリノビームを岐阜県飛騨市神岡町にある検出器「スーパーカミオカンデ」に打ち込むT2K実験が行われています。宇宙で最も豊富であるものの、物質との間でほとんど相互作用をせずにすり抜けてしまう性質を持つニュートリノは検出器に信号を残す割合がそもそも小さい(大量のニュートリノが飛んできてもたまにしか反応しない)ので、速い取り出しで多数の陽子をさっさと出し切って次の加速サイクルに移る「速い取り出し」が適しています。

速い取り出しでは、「キッカー」と呼ばれる電磁石を高速で励磁することで、線路のポイント切り替えで列車の進行方向が変わるようにMRを周回する陽子ビームを5マイクロ秒という短時間で一気に取り出します。

ニュートリノのようにほとんど何もしない粒子の実験では、このように陽子を「一気出し」するのがよいですが、ハドロン実験など他の素粒子原子核実験には適していません。J-PARCで行っている素粒子原子核実験では、陽子を標的に当てて発生するK中間子とπ中間子と呼ばれる二次粒子を使いますが、あまりにも大量の二次粒子が入ると、検出器の時間分解能の範囲内で複数の反応が起こって重なって記録され、粒子識別や運動量の測定などができなくなるのです。

そのようなことが起きないようにするため、陽子の数をほどほどにする必要があり、「遅い取り出し」と呼ばれる手法が取られます。

今回はこの「遅い取り出し」で世界記録を達成しました。加速サイクルあたりの陽子数8.1×1013個という記録はビームパワーに換算すると92kWになります。

※4.ビーム強度とビームパワー

大強度陽子ビームを供給するシンクロトロンの性能を表現するとき、今回のように加速サイクルあたりの粒子数で比較する場合と、陽子の運動エネルギーと単位時間あたりに取り出される陽子数の積で比較する場合があります。ここでは前者をビーム強度、後者をビームパワーと呼びます。これらが加速器の性能指標となり、実験成功のカギを握る二次粒子、三次粒子の発生量の決め手になります。

「遅い取り出し」の詳細

2009年1月に試験が始まった「遅い取り出し」のプロセスは非常に複雑です。おおざっぱにいうと、MRを周回している陽子のビームをわざと広げ、広くなりすぎた部分をかんなのようなもので削り取り、約2秒かけて徐々に取り出すということを行っています。それが「大根の桂剥き」に例えられます。

加速器では電子や陽子など電気を帯びた粒子のビームを磁場で曲げたり、絞ったりします。そのためにいろいろな電磁石が使われます。ビーム軌道の安定性を高めるのに使われる「六極電磁石」と呼ばれる電磁石をうまく使うと、ビームの水平方向の幅を広げることができます。

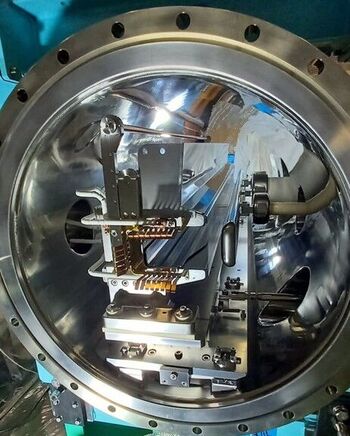

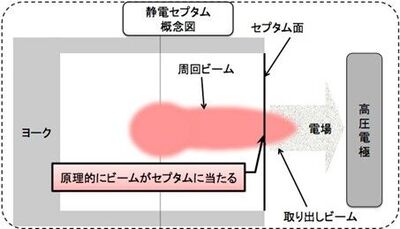

さらに「二極電磁石」を使ってビームの軌道を少しずらし、図3の写真で示す「静電セプタム」と言われる装置に近づけます。図4に示すように、この装置は電場のある領域とない領域が「セプタム」と呼ばれる極薄金属材料で仕切られています。セプタムは大根を削る包丁の刃に当たります。

図3: 静電セプタムを陽子ビームが入射する方向と反対側から見たところ。逆コの字型構造のヨークの先端部の間に張られた膜のように見えるのがセプタム面。その右側には右向きの強い電場がかかっており、広がったビームが削られ、右側手前のビームラインへ進んで取り出される

水平方向に広がった周回ビームがセプタムを越えると、電場が存在する領域に入ります。すると電場を感じたビームが削り取られ、さらに別の磁石がつくる磁場で大きく曲げられてリングから取り出されます。これが包丁で削られた大根の薄片に当たります。

図4: 静電セプタムとビームの関係

一方、セプタムを越えなかったビームは周回を続けます。電磁石を調整しながら、ビームが少しずつセプタムを越えるようにし、徐々に取り出していくのです。

ビームロス低減に成功、取り出し効率も世界記録

静電セプタムのセプタムにはどうしても一部のビームが当たってしまい失われてしまいます。これをビームロスと呼びます。

ビームロスが発生すると、さまざまな放射線が発生し装置にダメージを与えるとともに、装置の放射化を引き起こしメンテナンス時に作業者の被曝につながるため、ビームロスを極力減らすことが求められます。

そのため設計段階でビーム光学上のさまざまな工夫、極薄の静電セプタムの開発を行いました。さらに取り出し中にビームの軌道を変える「ダイナミックバンプ」と呼ばれる手法を導入しました。

取り出し効率はビームロスがない場合を100%としてそこからビームロスの割合を引いた値で定義されます。以上の取り組みにより圧倒的な世界記録である取り出し効率99.5%を達成しました。さらに散乱体と呼んでいる物質を静電セプタムの上流に設置することでビームのクーロン散乱効果により静電セプタムのセプタムにぶつかるビームを減らす手法を導入し取り出し効率は99.65%に向上しています。

遅い取り出しにおけるもう一つの重要な課題は、遅い取り出し時間中のビーム強度を一様に保つことです。取り出しビームの時間構造にスパイク構造があると、実験に用いられる検出器の検出効率を悪化させてしまうからです。このスパイク構造の発生は、主電源と言われる偏向、四極電磁石電源の出力電流の揺らぎ(リップル)が主な原因です。

ビームの時間構造を整形しスパイク構造を低減させるために、取り出されたビーム強度を測定しリアルタイムで高速応答四極電磁石の出力電流にフィードバックを行う「リアルタイムスピル制御」を行なっています。また横方向の高周波電場をビームに与える「横方向RF」と言われる手法を導入することによりビーム強度の一様性を達成しました。

図5: 周回ビーム陽子数(赤い線)と取り出しビーム強度(青い線)の時間変化(横軸の単位は秒)

図5を見ると、約2秒間で周回ビーム陽子数が減り、その間、ほぼ一定強度のビームが取り出されていることがわかります。

さらなるビーム強度増強に向けて

高い取り出し効率を維持しながらビーム強度を上げる取り組みの中で、ビーム取り出しを開始する直前にビームが不安定になる問題が見つかりました。

MRでは、陽子ビームは連続的なものではなく、塊(バンチと呼びます)に分けて加速しています。この塊をバンチと呼び、MRの場合は八つあり、バンチ一つに10兆(1013)個ほどの陽子が入っています。

バンチがある状態で遅い取り出しを行うと、実験の検出器の効率を悪化させます。そのためバンチを解いて連続的なビームにする「デバンチ」と呼ばれる操作を行う必要がありますが、そのときにビームが不安定性になり、リング全周にビームロスが発生し運転ができなくなることがわかりました。

このビーム不安定性を抑制するために、メインリングに入射するビームを加速する空胴にかける高周波を調整してビームを進行方向と逆方向に太らせる工夫などを行い、デバンチ時の不安定性を抑制できることが確認されました。

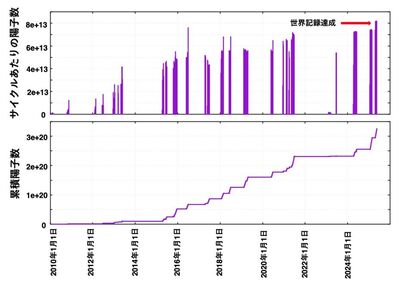

こうしたさまざまな取り組みにより、世界記録が達成されました。図6は2010年から現在までの加速サイクルあたりの陽子数と累積の陽子数の時間推移です。

図6: 2010年から現在までのサイクルあたりの陽子数と累積の陽子数の時間推移

また、92kWを上回る100kW相当でのビーム試験もすでに実施され、良好な結果が得られています。当面の目標である100kWの遅い取り出しビームによる実験開始に向けて、明るい見通しが得られたことになります。

今後は現在までに得られた知見と提案されている新しい手法により更なるビーム強度増強を目指します。

研究者からひとこと

J-PARCセンター加速器ディビジョンの冨澤正人名誉教授:

大強度陽子ビームの遅い取り出しの性能向上という非常に困難な課題に取り組んできました。設計、遅い取り出し装置の建設を経て、長年に渡る精力的なビーム調整と新しいアイディアの導入の結果、今回の世界記録更新に到達しました。非常に多くの研究者がこの成果に貢献されています。今回の世界記録更新を励みにさらなる遅い取り出し性能向上を目指します。