水を含み湿度に応答するラメラ構造ポリマー材料

- 高吸水性高分子の特性を活かした自己組織化 -

京都大学

日本原子力研究開発機構

J-PARCセンター

高エネルギー加速器研究機構

科学技術振興機構

概要

京都大学大学院工学研究科 高分子化学専攻の寺島崇矢 准教授、堀池優貴 修士課程学生、大内誠 教授らのグループは、アクリル酸ナトリウム 注1をベースとする汎用的な共重合体 注2を用いて、水を含み湿度に応答するラメラ構造 注3をもつポリマー(高分子)材料の創出に成功しました。

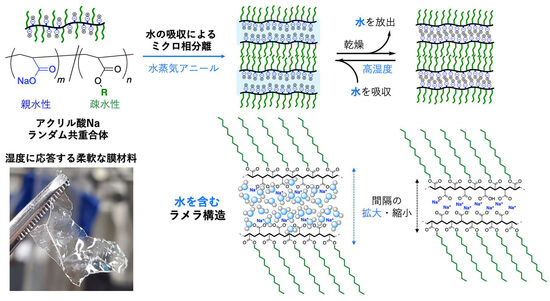

寺島 准教授らのグループでは、親水性と疎水性の側鎖をもつランダム共重合体が側鎖の集合により10 nm以下のミクロ相分離 注4構造を形成することを見いだしてきました。アクリル酸ナトリウムは、紙おむつなどに使われる高吸水性高分子の原料であり、水をよく吸う親水性基としての機能が期待されます。そこで、この特徴に着目して、アクリル酸ナトリウムと疎水性アルキルアクリレートのランダム共重合体を合成し、ミクロ相分離挙動を調べたところ、この共重合体は、外部環境から効率的に水を吸収し、水を含む親水性層と油の性質をもつ疎水性層が交互に配列したラメラ構造を形成することを見いだしました。さらにこの共重合体は、湿度に応じて可逆的に水を吸収・放出する性質をもち、それに伴いラメラ構造の間隔が1 nm以下のレベルで拡大・縮小する特徴を示しました。また、日本原子力研究開発機構J-PARCセンター/高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所の青木裕之 研究主幹/特別教授との共同研究により、湿度環境においてラメラ層間に水が吸収され、それと同時にラメラ構造が形成されることを明らかにしました。このラメラ構造ポリマーは、水を含んだ状態で柔軟な膜になり、湿度に応答して可逆的に形態が変化するフィルム材料として応用できることもわかりました。今後、水を含む親水性層を活かした様々な機能材料への展開が期待されます。

本研究成果は、2025年2月14日に米国の国際学術誌「Journal of the American Chemical Society」にオンライン掲載されました。

アクリル酸Naランダム共重合体の吸湿性を活かしたミクロ相分離と水を含むラメラ構造材料

背景

親水性と疎水性の部位をもつ両親媒性 注5高分子は、水中でミセル(親水性の部位が外側に出て、疎水性の部位が内側にくるように集合した球体)などの会合体を形成するのみならず、バルクや薄膜の状態でミクロ相分離し、親水性層と疎水性層からなるラメラ構造に代表される集合構造を形成します。両親媒性高分子を用いて設計したミクロ相分離材料は、水との親和性が高く、親水性層をイオンや水が透過するチャンネルとして用いることで、イオン伝導性材料や湿度に応答する材料などに応用できる可能性を秘めています。

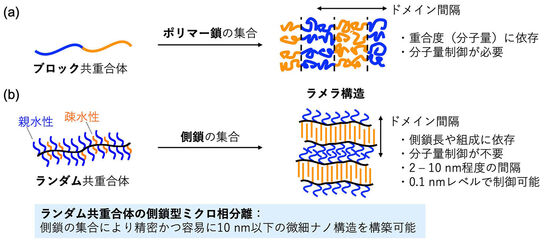

一般に、ミクロ相分離構造をもつ高分子材料を設計するには、構造の異なるポリマー鎖(親水性ポリマーと疎水性ポリマーなど)が結合したブロック共重合体を用いることが多いです(図1a)。しかしこの手法の場合、制御重合を用いてブロック共重合体を合成する必要があり、相分離構造の制御には分子量制御が必須で、ドメイン間隔(繰り返し間隔)が10 nm以下の相分離構造を構築するのは通常難しいといった課題がありました。一方筆者らのグループでは、親水性側鎖と疎水性側鎖がランダムに配列した共重合体(ランダム共重合体)が、側鎖の集合によりラメラ構造を形成することを見出してきました(図1b)。本手法は、ブロック共重合体を用いる場合と異なり、ドメイン間隔が10 nm以下の相分離構造を容易に形成でき、その間隔が側鎖長と組成(親水性/疎水性モノマーの比)により決定され、ポリマーの分子量や分子量分布に依存しないという特徴を有します。すなわち、ランダム共重合体の側鎖型ミクロ相分離は、汎用的なフリーラジカル重合(反応性の高いラジカルと呼ばれる状態の活性種が生じ、次々とモノマーと反応してポリマーを生成する重合法)で合成した分子量分布が広い高分子を用いて、10 nm以下の微細相分離構造を構築できる画期的な手法と言えます。また、相分離構造の形成には、ポリマー試料を熱や溶媒蒸気によりアニール処理(ポリマー鎖をほぐして、相分離構造の形成を促進させる前処理)することも重要で、これまでの研究から、イオン性官能基を含む共重合体の場合、水蒸気アニール処理が相分離構造の誘起に有効であることが明らかとなってきました。

そこで筆者らはこのような背景と成果を踏まえ、高吸水性樹脂の原料として利用されている汎用なアクリル酸ナトリウム(ANa)を親水性基として含む両親媒性ランダム共重合体を設計すれば、環境から水を吸収することで、ミクロ相分離構造をポリマー材料に構築できるのではと着想し、研究を開始しました。

研究手法・成果

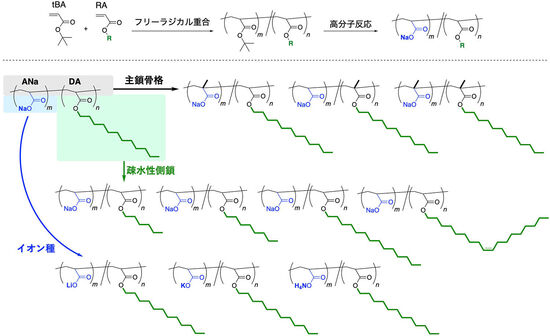

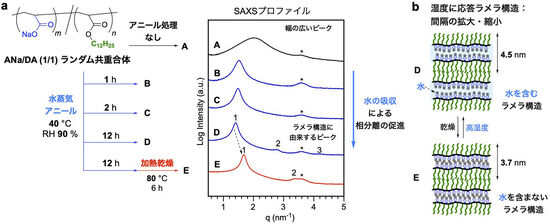

まず、市販のt-ブチルアクリレート(tBA)とドデシルアクリレート(DA)を用いてフリーラジカル共重合し、得られたtBA/DAランダム共重合体を塩酸と水酸化ナトリウムで処理することで、ANa/DAランダム共重合体(モル組成:ANa/DA = 1/1)を合成しました(図2)。この共重合体のバルク試料の相分離構造を評価するため、特別なアニール処理をせずに小角X線散乱(SAXS)測定 注6を行ったところ、無秩序構造に由来する幅の広いピークが観測され、規則的な相分離構造は形成していませんでした(図3)。そこで、ANa/DAランダム共重合体のバルク試料を相対湿度RH90%、40 ℃の高湿度条件にセットした恒温恒湿器で水蒸気アニール処理を行った後、SAXS測定を行いました。すると、アニール時間の増加につれて長周期的な規則構造に由来する散乱プロファイルが得られ、12時間後にはドメイン間隔が4.5 nmのラメラ構造を形成していることがわかりました(図3)。水蒸気アニール処理した試料を熱重量分析したところ、試料中に20 wt%程度の水を吸収し、ANa1個あたり水分子を5個程度含むことが明らかとなりました。興味深いことに、一度水蒸気アニール処理した試料を加熱乾燥すると、水を放出してラメラ構造の間隔が3.7 nmへと狭くなりました(図3)。このことから、ANa/DAランダム共重合体は、湿度に応答して可逆的に水を吸収・放出し、それに伴い、ラメラ構造の間隔も可逆的に拡大・縮小することが明らかとなりました。本系は、分子量分布が広い共重合体を用いているにも関わらず、疎水性側鎖の構造(炭素数, 図2)や組成、吸収した水により、ラメラ構造のドメイン間隔を2-6 nmの範囲で精密に制御できる特徴をもちます。さらに、青木教授との共同研究により、この共重合体をシリコン基板上にスピンコートした試料を湿度環境において中性子反射率(NR)測定 注7や原子間力顕微鏡(AFM)注8観察することで、湿度上昇に応じてラメラ構造が誘起する過程やラメラ構造の親水性層へ水が吸収される過程を明らかにできました。これらは、J-PARC(大強度陽子加速器施設)にて行われました。

これらのANaランダム共重合体は、内部に水を含んだラメラ構造を形成した状態で、無色透明で柔軟なフィルムになる特性を有します。この特徴に着目して、吸湿性をもつANaランダム共重合体と吸湿性をもたないポリマーを貼り合わせた2層フィルムを作製し、湿度に応答してフィルムの形態が可逆的に変化する材料の創製にも成功しました。

波及効果、今後の予定

本研究では、フリーラジカル重合を用いて簡便に合成できるANaとアルキルアクリレートのランダム共重合体を用いて、水を含んで湿度に応答するラメラ構造ポリマー材料の創出に成功しました。今後は、水を含む親水性層や相分離構造を活かした機能性材料への応用展開が期待されます。また、本技術を分解性高分子などに融合することで、リサイクル性や資源循環性を併せもつ自己組織化材料の開発へと展開する予定です。

研究プロジェクトについて

用語解説

[注1] アクリル酸ナトリウム

紙おむつや保冷剤、緑化材料などに利用される高吸水性高分子/樹脂の一種であるポリアクリル酸ナトリウムの原料。

[注2] 共重合体

2種類以上の異なるモノマー成分で構成される高分子を指し、モノマー配列の違いにより様々なものがある。例えば、ランダム共重合体は、異なるモノマーが無秩序に配列した構造をもち、ブロック共重合体は、2つの異なるホモポリマーが結合したものを指す。その他、交互共重合体(同じモノマーの連続配列がない)やグラジエント共重合体(ポリマー鎖に沿って徐々に組成が変化する傾斜配列をもつ)などがある。

[注3] ラメラ構造

2種類の異なる層が交互に何層にも重なり合う層状構造を指す。例えば、皮膚の角層にある細胞間脂質は、脂質の層と水の層が積層化したラメラ構造をもつ。両親媒性高分子の場合、親水性部位と疎水性部位の構造や体積分率を制御すると、親水性部位と疎水性部位が交互に配列したラメラ構造を形成する。

[注4] ミクロ相分離

混ざり合わない異なる高分子鎖やユニットから構成される共重合体が、お互いの界面をできるだけ減らして、同じ構造の高分子やユニット同士で集合し、ナノメートルオーダーの集合構造を形成する現象を指す。例えば、混ざり合わない高分子鎖A, BからなるABブロック共重合体の場合、AとBの体積分率を制御することで、ラメラ構造やシリンダー構造、球状構造など様々なミクロ相分離構造を形成する。

[注5] 両親媒性

水と親和性が高い親水性と油との親和性が高い疎水性を併せもつ特性を指す。両親媒性の分子には、界面活性剤やリン脂質、高分子などがある。

[注6] 小角X線散乱(SAXS)測定

試料にX線を入射し、およそ5°以下で散乱したX線を検出する手法を指し、電子密度差に由来する1~100 nm程度のサイズの構造を評価できる。ブロック共重合体などの高分子をSAXS測定し、得られた散乱プロファイルを解析することで、ミクロ相分離構造やドメイン間隔などの情報を得ることができる。

[注7] 中性子反射率(NR)測定

薄膜状の試料に中性子を入射し、試料表面や内部の界面からの反射波の間の干渉に由来する反射プロファイルを測定する手法を指す。このプロファイルを解析することで、化学組成に固有の中性子散乱長密度の空間分布を評価でき、水分子やポリマー中の主鎖や側鎖官能基がどのように分布しているのかナノメートル以下の分解能で知ることができる。測定は大強度陽子加速器施設(J-PARC)物質・生命科学実験施設(MLF)のBL17 写楽で行った。

[注8] 原子間力顕微鏡(AFM)

試料の表面と深針の原子間にはたらく力を検出して画像を得る顕微鏡で、材料の表面構造を観察することができる。

研究者のコメント

「我々のグループでは、従来、精密な自己組織化には適していないと考えられてきた汎用的なランダム共重合体を用いてミクロ相分離構造をもつポリマー材料の創出に挑戦してきました。ANaランダム共重合体が、環境から効率的に水を吸収してラメラ構造を形成し、ラメラ構造の間隔が湿度に応答して変化する特徴に着目して、修士課程学生の堀池優貴さんが湿度により形状も変化する材料の作製に成功した時は感動を覚えました。今後、ナノ構造やその応答を活かした機能材料創成へと発展することを期待しています。」(寺島崇矢)

論文タイトルと著者

| タイトル | Water-Intercalated and Humidity-Responsive Lamellar Materials by the Self-Assembly of Sodium Acrylate Random Copolymers(アクリル酸ナトリウムランダム共重合体の自己組織化による水を含み湿度に応答するラメラ構造材料) |

|---|---|

| 著者 | 堀池優貴、青木裕之、大内誠、寺島崇矢 |

| 掲載誌 | Journal of the American Chemical Society |

| DOI | 10.1021/jacs.4c16219 |

問合せ先

参考図表

図1. (a) ブロック共重合体と (b) ランダム共重合体の相分離によるラメラ構造形成

図2. ラメラ構造の形成に有効なランダム共重合体の合成:主鎖骨格や疎水性側鎖の構造、イオン種が異なる共重合体の設計

図3.(a)水の吸収によるラメラ構造の形成と(b)湿度に応答するラメラ構造:水の出入りによりラメラ構造の間隔が可逆的に拡大縮小する。